人間福祉専修

すべての人が地域で安心して暮らすために、

相談・支援を行う人材を育成。

教育の特色

POINT 1

地域包括支援体制に対応した専門家を養成。

団塊世代が75歳以上となる2025年に向けて、すべての人が地域で安心・安全に暮らすことを支える地域包括支援体制の整備が進んでいます。このような時代に対応するため、本専修では、それぞれの人が抱える生活問題に対応できる相談・援助の専門家を養成します。

POINT 2

医療・保健などと多職種連携ができるソーシャルワーカーに。

地域で暮らす人々が抱えるさまざまな生活問題を的確に捉えて支援していくため、分野横断的かつ多職種連携による支援を コーディネートし、実践することができるソーシャルワーカーの養成をめざします。

POINT 3

福祉教育に携わる高校教員をめざす。

本専修では、福祉教育に携わる高校教員を養成することも教育目的のひとつです。そのため、高校の福祉科などで学ぶ生徒を招き「福祉教育研究フォーラム/高校生・大学生のつどい」を開催し、高校生との交流を通じて、高校教員という進路の意識づけも行うといった実践的な取り組みも行っています。

一人ひとりの支援や地域への支援方法を学ぶ2つの履修モデル

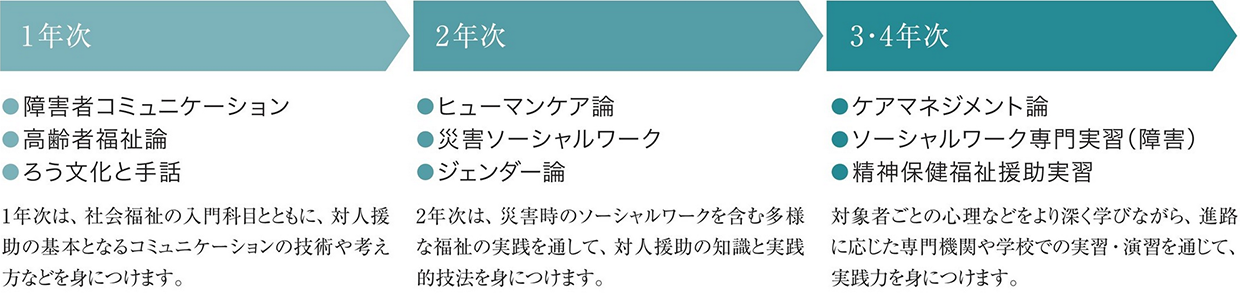

対人支援モデル

暮らしにくさを抱える人を支援する生活相談員に。

生活上何らかの支援を必要とする人たちを理解し、適切な相談・援助のための知識や技術を修得します。コミュニケーション技法やケアの考え方などを幅広く学びます。さらにその人らしい生活を実現するための支援に多職種の支援をコーディネートできる力を身につけます。希望進路に応じ、社会福祉士、精神保健福祉士のW資格取得もめざせます。

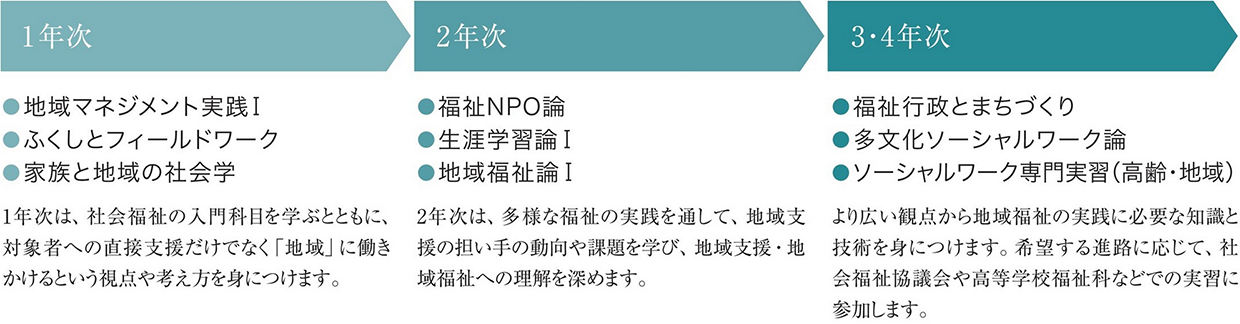

地域支援モデル

地域の暮らしやすさをサポートするコミュニティソーシャルワーカーに。

高齢者、障害者、子ども、外国籍住民など、さまざまな立場の人にとって暮らしやすい環境づくりをめざし、地域や社会に働きかけるための理論や方法を探究します。フィールドワークを通じて、自分が動くことで地域が動くことを感じながら学びを深めます。希望進路に応じ、社会福祉士と高等学校教諭一種免許状(福祉)の2つの資格・免許の取得をめざせます。

トピックス

十人十色サロン

主な進路

社会福祉施設

高齢者福祉施設・障害者支援施設・児童福祉施設などの利用者とその家族に対する相談援助や地域づくりに取り組みます。

【 想定される進路 】

- 高齢者福祉施設の生活相談員

- 地域包括支援センターの社会福祉士

- 就労支援、地域生活支援を担う事業所、相談支援事業所のソーシャルワーカー

- 児童福祉施設の児童指導員

一般企業

医療福祉関連ビジネスをはじめとして、少子高齢社会における企業の経営・商品開発・営業活動などに力を発揮します。

【 想定される進路 】

- 商品企画開発部門

- 総務部門

- 営業部門 など

社会福祉協議会

地域の福祉課題の解決に向けて住民組織やボランティアとともに取り組む、営利を目的としない民間組織(社会福祉法人)です。

【 想定される進路 】

- コミュニティソーシャルワーカー(CSW)

- 生活支援コーディネーター

NPO法人等

【 想定される進路 】

- 高校教員(福祉)

教育委員会

主な就職先

【公務員】

【教育委員会】

愛知県教育委員会/大阪府教育委員会/三重県教育委員会/岐阜県教育委員会

【社会福祉協議会】

社会福祉法人知多市社会福祉協議会/社会福祉法人刈谷市社会福祉協議会/社会福祉法人蒲郡市社会福祉協議会/社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会 ほか

【社会福祉法人】

社会福祉法人昭徳会/社会福祉法人聖隷福祉事業団/社会福祉法人飛騨慈光会/社会福祉法人サン・ビジョン/社会福祉法人西春日井福祉会 社会福祉法人福寿園 社会福祉法人天竜厚生会/社会福祉法人長野県社会福祉事業団/社会福祉法人青山里会/社会福祉法人ゆたか福祉会 ほか

【企業】

大垣西濃信用金庫/なごや農業協同組合/SOMPOケア株式会社/株式会社ヤマシタ/株式会社スギ薬局 ほか

【NPO法人等】

一般社団法人広島ブレイルセンター/特定非営利活動法人ゆめじろう/特定非営利活動法人知多地域成年後見センター

取得可能な資格・免許状など

- 社会福祉士国家試験受験資格※1

- 精神保健福祉士国家試験受験資格※2

- 高等学校教諭一種免許状(福祉)

- 社会福祉主事任用資格

- 身体障害者福祉司任用資格

- 知的障害者福祉司任用資格

- 児童指導員任用資格

- 児童福祉司任用資格※3

- 初級障がい者スポーツ指導員

※ 1指定科目の成績が学内基準に達していない場合、所定の科目を履修できない場合があります。また、資格取得に際して選考等の制限が入る場合があります。

※ 2資格取得に必要な科目の履修者の学内選考を行っています。

※ 3卒業後、指定施設において1年以上の実務経験が必要となります。

- 任用資格とは公的機関において特定の業務につくために必要とされる資格です。

- 複数の資格を取得する場合、資格の組み合わせによっては4年間で取得できない場合があります。また、資格によっては併修できない場合があります。