学びは喜び

学びは喜び

イキイキと学んで自分をアップデート

オンライン講座

仲間が見つかる

専門性ある学び

資格取得

キャリアアップ

実生活を豊かにする

PICK UP ピックアップ情報

ABOUT

日本福祉大学

社会人教育の3つのポイント

1 目的に合わせた学びをオンライン・オフラインで提供

学士の学位取得を目指す方、国家試験などの資格取得を目指す方、研究を深めたい方、法定研修やリスキリングとして職員研修を受講したい方など、社会人の皆様の目的に合わせた学びをオンライン・オフラインで提供。

スタイルに合わせた受講方法/受講の流れ

2 資格取得に自信があります

社会福祉士国家試験合格者数17年連続第1位!(※)精神保健福祉士国家試験合格者数15年連続1位!(※)その他、介護福祉士や、言語聴覚士、公認心理師等の国家試験について、高い合格実績を誇ります。

※全国大学通信教育課程における合格者数

3 経験豊富な教員陣

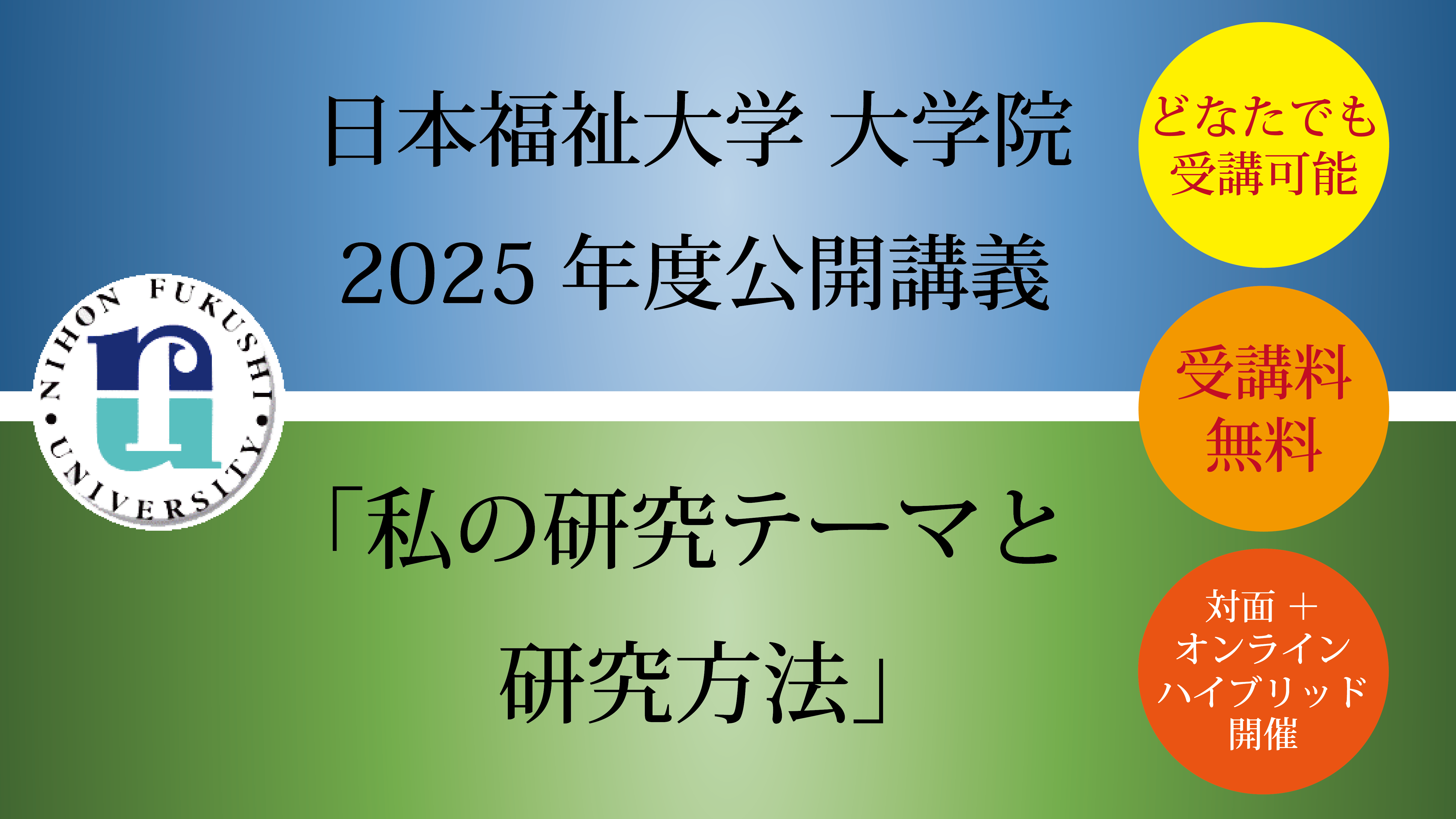

多様な教員が多様なテーマで教育・研究・社会活動を実践しています。日本福祉大学グループの知が集結した教員陣が高い研究力と豊富な実務経験を基盤にした質の高い教育を提供します。

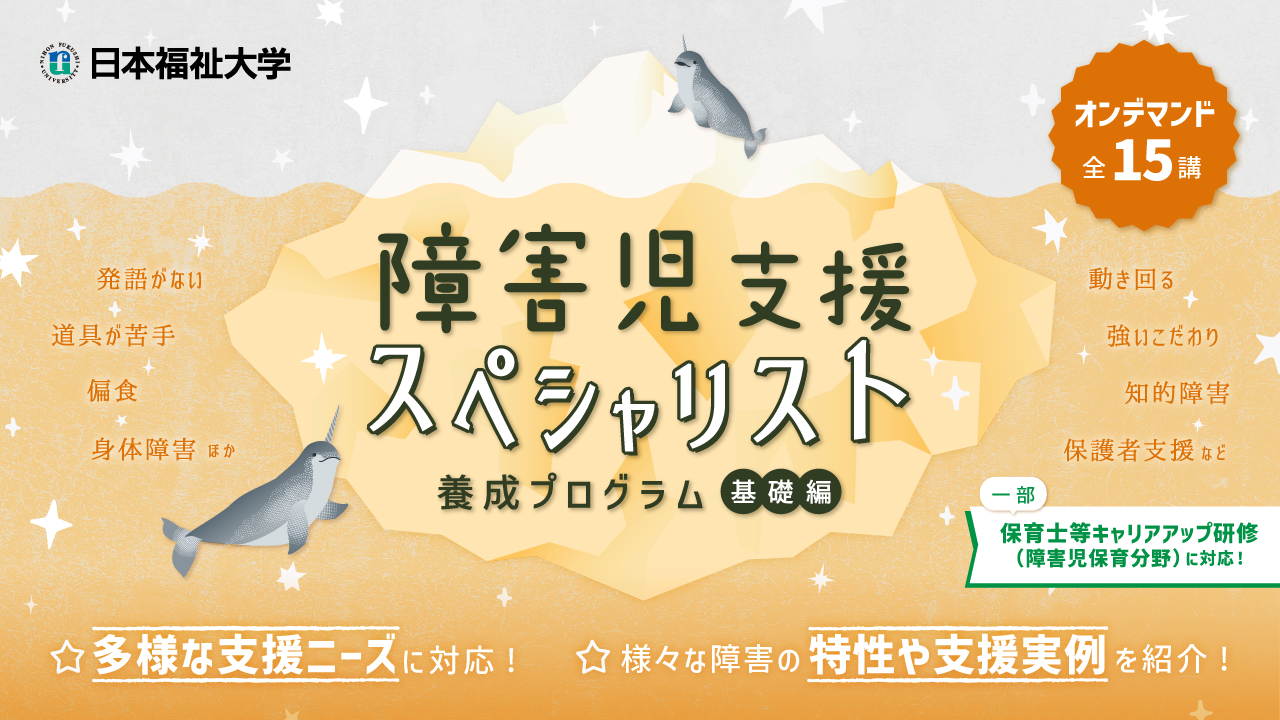

教員の情報をもっと見るPROGRAM 講座情報をピックアップ!

日本福祉大学で開催しているおすすめの公開講座をピックアップしました。

VARIATION

あなたのビジョンにマッチした、

さまざまな学びがあります

自分に合う学びは

どういった形だろう?

どういった形だろう?

FUKU+TOPICS トピックス

-

2026.01.20

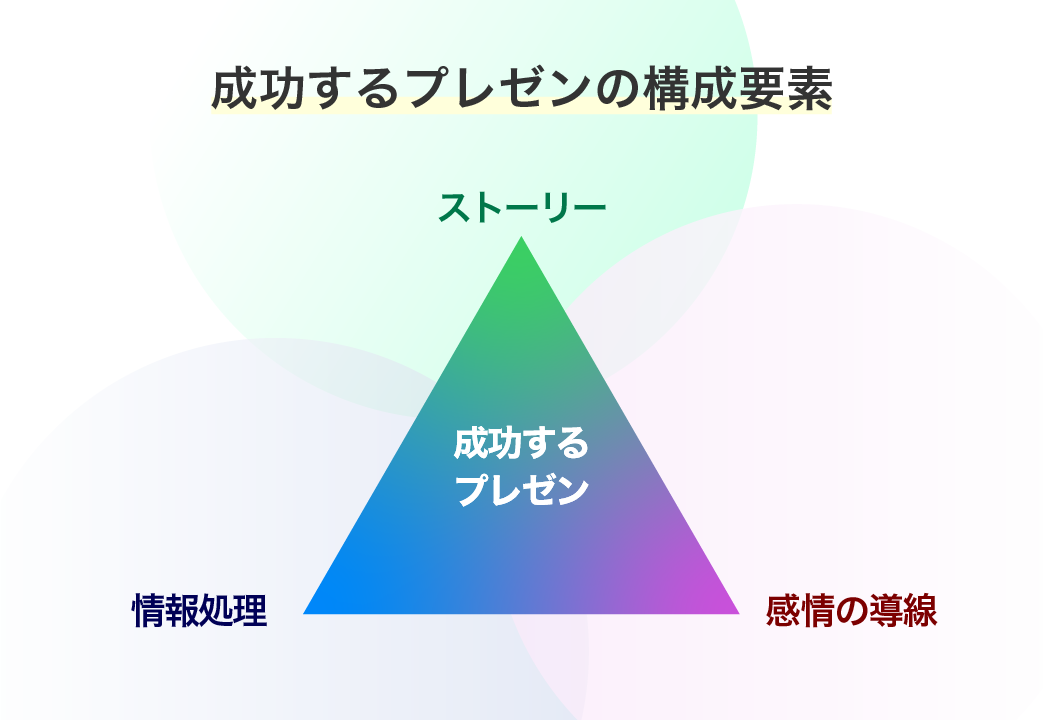

2026.01.20- 採用担当者必見!人材確保に必要な施設の魅力を発信する方法について

- 求職者に対して、施設の魅力や働きやすさ、理念・強みを的確に、わかりやすく伝えるための発信は、人材を確保するために非常に重要になります。今回は、施設の魅力を発信するために、自施設の何を整理し、どのように発信するのか、そして、プレゼンテーションのための資料の作り方までをお伝えします。 自分の勤める施設の強み(弱み)を明確にする 施設の魅力を発信するためには、自施設の特徴を整理する必要があります。特に施設の「強み」については、魅力に直結するため数値化するなどしてわかりやすく伝えられ

-

2025.12.17

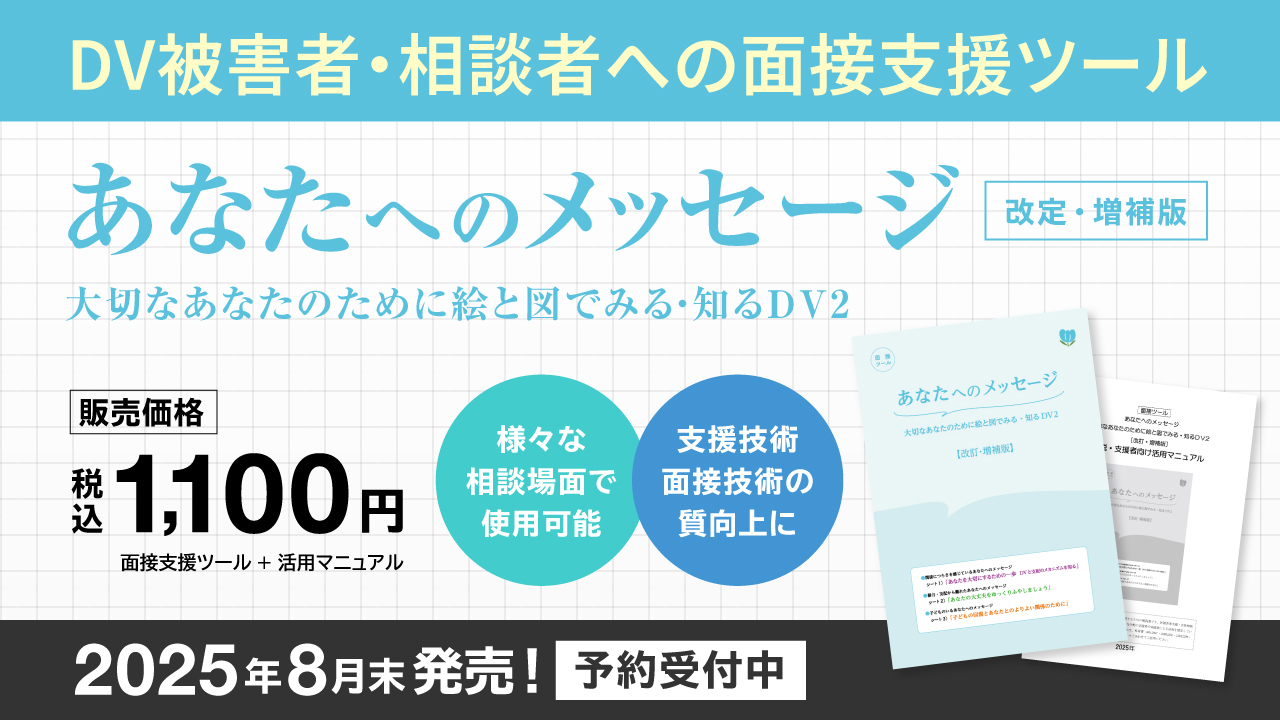

2025.12.17- Safe &Togetherモデルとは

- Safe&Togetherモデルとは Safe&Togetherモデルは、ドメスティック・バイオレンス(DV)と子どもに関わる専門家に対し、実践的かつ効果的な対応方法を提示する支援モデルです。このモデルは、Safe&Together研究所の創始者であり考案者でもあるデイビッド・マンデル氏が、自身の加害者臨床、児童保護機関、家庭裁判所等でのコンサルティングなどの経験をもとに、米国で開発しました。現在では、米国のみならず、オーストラリアや英国をはじめ世界各地にその導入が広まり、さまざまな専門家

-

2025.11.27

2025.11.27- 介護施設における効果的な介護予防の進め方

- はじめに:介護予防の重要性と背景 厚生労働省は、介護予防とは「要介護状態の発生をできる限り防ぐ(遅らせる)こと、そして要介護状態にあってもその悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すこと」と定義しています。特に介護施設では、利用者が可能な限り自立した生活を送るための支援が求められます。介護予防の効果は、利用者本人の生活の質(QOL)の向上だけでなく、施設全体の業務効率化や介護負担の軽減にも直結します。 厚生労働省の指針や「介護予防マニュアル」が整備され、どのような取り組みが効果

-

2025.08.25

2025.08.25- 強圧的コントロール(coercive control)ってなに?

- DV(ドメスティック・バイオレンス)の本質は、加害者が相手の自由や権利を奪い、支配する行動パターンにあります。このことを示す概念が「強圧的コントロール(coercive control)」です。近年欧米では、DVの本質を理解するための重要な言葉として多用されるようになっています。 強圧的コントロールを行い加害者は、身体的な暴力だけでなく、心理的虐待、監視や細かな規制、孤立、経済的虐待など多様な手段を継続的に用いることを特徴とします。その結果、被害者は「自由に感じ、考え、行動する権利」を侵害さ

-

2025.08.06

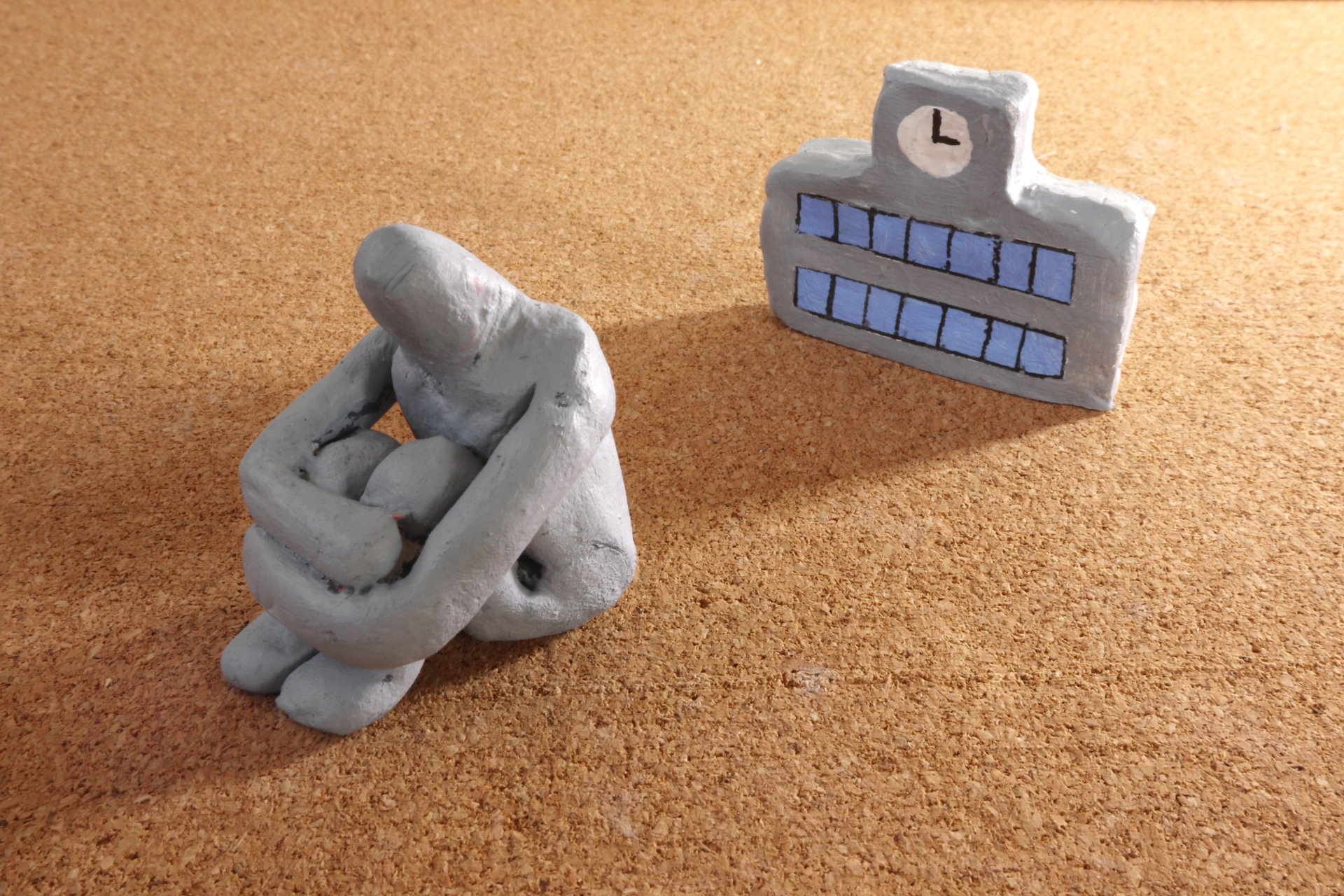

2025.08.06- こどもが抱える生きづらさを知るこどものしあわせのための多職種連携

- 近年、「生きづらさを抱える子どもたちが増えている」と言われます。 それは、学校に行きたくない子、集団の中で落ち着かない子、感情をうまくコントロールできない子、自分を否定的に捉えてしまう子など、表に見えるサインとして現れることもあれば、周囲にはほとんど気づかれず、本人の内面だけで静かに苦しみ続けるケースもあります。 こうした「生きづらさ」は、本人の特性だけに起因するものではなく、社会の側が作り出してしまっている構造的な問題であることも少なくありません。家庭、学校、地域、そして社

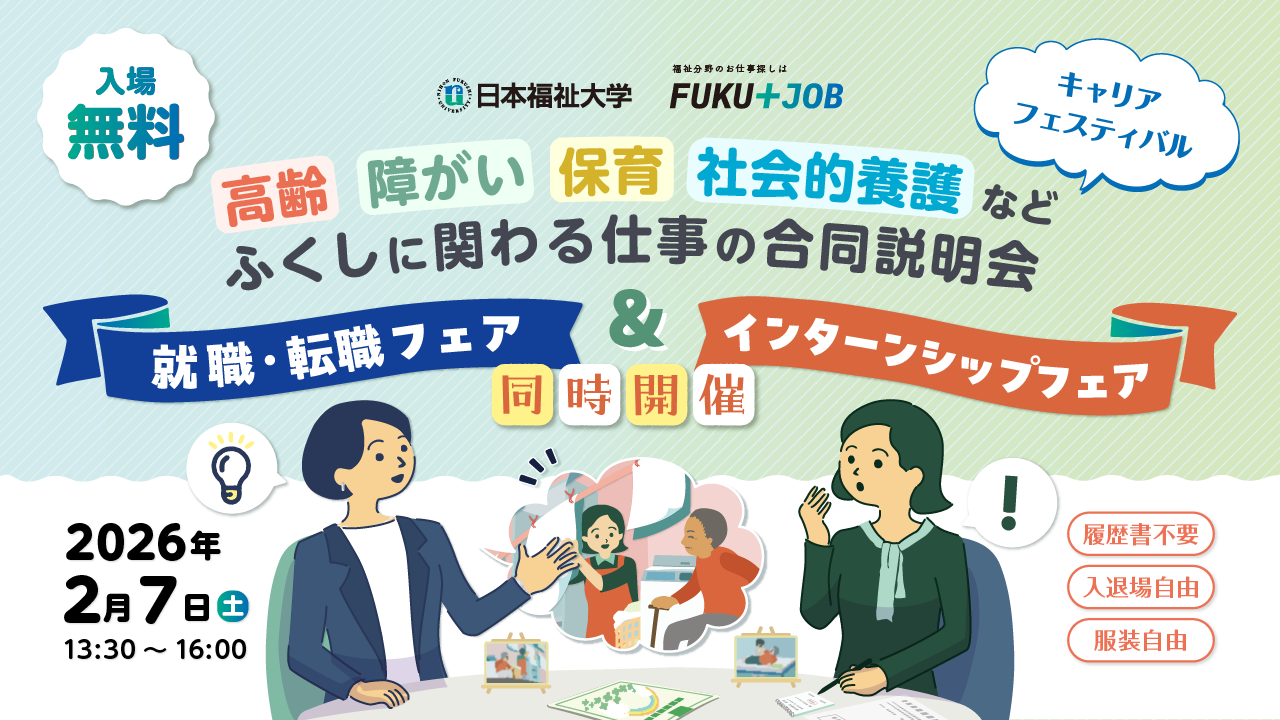

FUKU+CAREER キャリア情報

就職・転職・キャリアアップ関連の情報はこちらから。

CONTACT

資料請求・

メールマガジン登録

講座をじっくり検討

したい方へ!

したい方へ!