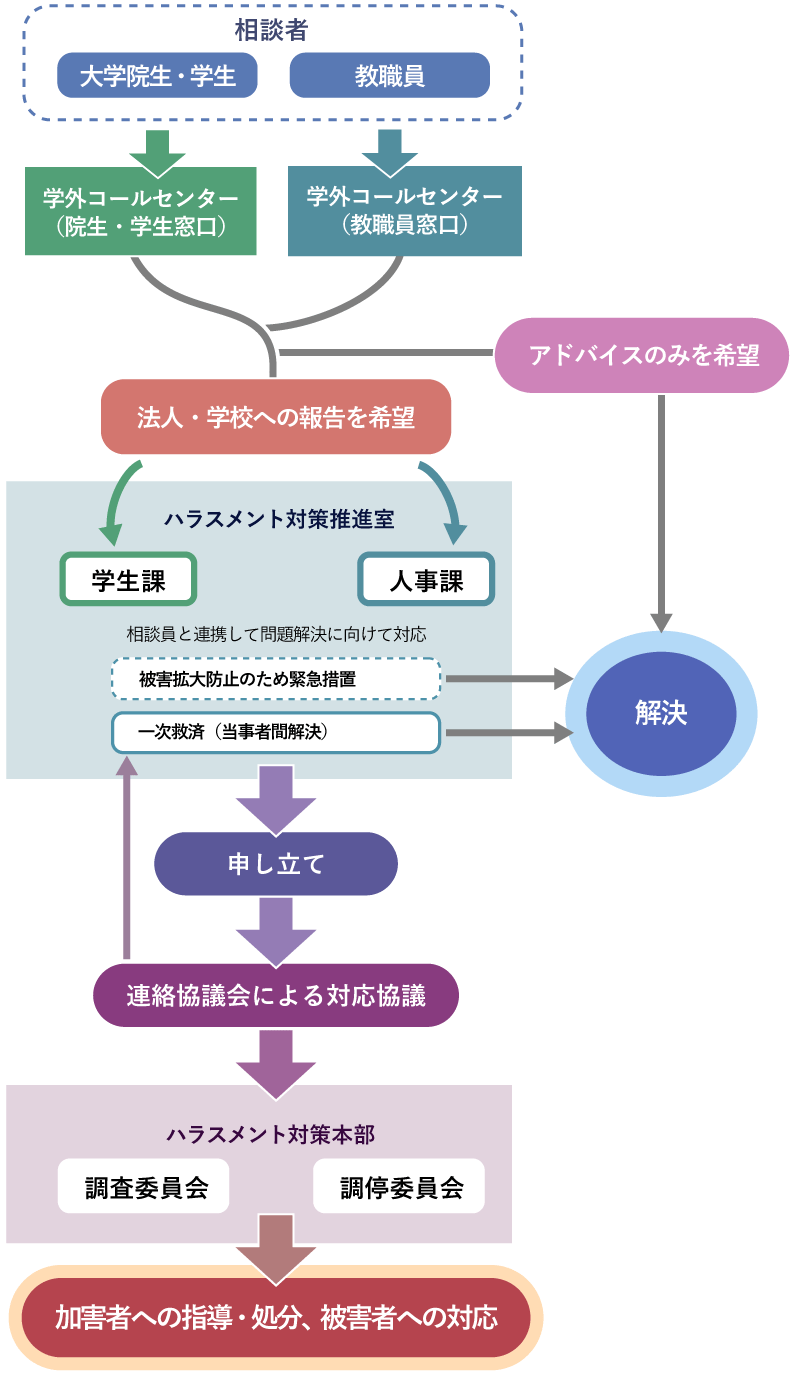

相談するとどうなるの?...<相談の流れ>

トップページ 学園・大学案内 大学の取り組み キャンパスハラスメント防止対策 相談するとどうなるの?...<相談の流れ>

本学ガイドラインが定める相談・救済・問題解決ルートの概略

日常における悩みなどへの対応

ハラスメントに限らず、人とのかかわりの中で不快に感じたり、不安により不調をきたすことなどがあります。

- 信頼できる身近な人(教員や職場の同僚・上司など)に相談して、助けてもらうことも必要です。

- 学生・生徒の皆さんは、学生相談室やスクールカウンセラー、保健室等に相談することができます

- 教職員は、人事課を通じて産業医、私学事業団メンタルヘルス相談(※外部機関:対面、オンライン、電話、メール)などへも相談できます。

ハラスメントについての相談

ご自身が抱える悩みがハラスメントだと感じた場合、相談窓口に相談してください。相談者のプライバシーや秘密は守られますから、安心してご相談ください。

| 学生・教職員 | 外部の専門機関(下記の学外コールセンター)に相談してください。 電話及びWebで対応が可能です。相談内容については、相談者が希望する場合のみ、本法人へ報告されます。希望する場合、対策推進室による相談対応、環境調整をはじめ諸調整によって問題解決を目指します。 |

|---|---|

| 生徒(付属高校生、専門学校生) | 付属高校の生徒は、担任や学年主任等、身近な先生に、専門学校の生徒はハラスメント相談等受付担当の先生または職員まで相談してください。 各学校で相談対応、環境調整をはじめ諸調整によって問題解決を目指します。また、必要と判断した場合、相談者と確認の上で対策推進室での問題解決も目指します。 |

- ハラスメントとして申し立てをするかどうかに関わらず相談することができます。

- 被害者から相談を受けた第三者が相談窓口に相談することもできます。

- 学外コールセンターに相談した内容は、本人の同意に基づいて、ハラスメント対策推進室に報告されます。

- 外部コールセンターの利用は、匿名での相談も可能です。ただし、大学に対応を求める場合は、原則として、氏名・所属などの個人情報が必要になりなす。

学外コールセンター

第一次救済(当事者間解決)

ハラスメント対策推進室では、ハラスメント相談員(心理専門職)と連携し、問題の解決に向けた支援をします。

ハラスメントの相談者の同意のもとに、ハラスメント対策推進室で環境調整等を行う場合があります。

一時救済の例:関係者へのヒアリングを通じた一次調査の実施

その方の環境を改善するための関係者等への協力要請

相談者保護のために必要とされる措置の依頼

措置の対象とされたものに対する注意通知

申し立て

第一次救済措置による問題解決が困難と判断された場合、または相談者より

ハラスメント正式申立の意思が示された場合は、ハラスメントの正式な申し立ての手続きをすることになります。

- 卒業生、離職された教職員の方も、1年以内であれば、相談窓口へ相談していただけます。

- 学外者との間で起こったハラスメントに関しても、教育上、職務上の関係がある場合は、相談窓口へ相談していただけます。(例:インターンシップ先や実習先の職員によるハラスメント、など)。

二次救済(正式申立)

ハラスメント正式申立が受理された場合、総務担当理事を本部長としてハラスメント対策本部を立ち上げ、第二次救済措置の対応を開始します。

二次救済措置の例:事実関係の調査

調停の申し立てがあった場合の調停委員会の設置

関係機関等への対応要請

処分

ハラスメント対策本部は、二次救済措置の結果に基づき、必要な場合に加害者への指導、被害者への対応、申立人への説明などを実施します。