学園・大学案内 お知らせ

トップページ 学園・大学案内 学園・大学案内 お知らせ 学園創立70周年記念講演会『“Well-being for All”の実現に向けて~魅力ある中部圏を目指して ~』 を開催

学園創立70周年記念講演会『“Well-being for All”の実現に向けて~魅力ある中部圏を目指して ~』 を開催

10月18日(土)名古屋観光ホテルにおいて、水野明久氏(中部電力株式会社相談役、前中部経済連合会 会長)をお迎えして、学園創立70周年記念講演会を開催しました。当日は産業界・自治体の関係者をはじめ、一般の方々、保護者、学生等約200名にご出席いただきました。

理事長挨拶

冒頭、開会にあたり丸山悟理事長よりご挨拶を申し上げました。「2023年度より3年間にわたり学園創立70周年記念事業を展開し、本年度が最終年度となります。この間、学内外の多くの皆様のご協力いただき、お陰様で記念式典やシンポジウム、地域連携イベントの開催だけでなく、FUKUSHI ACADEMYや工学部の開設、スタートアップセンター、ウェルビーイング工学研究センター、国際リベラルアーツセンターといった産官学民の連携を促進するセンターの設置、学術研究都市をめざした東海キャンパス拡張事業の着手等取組みを進めることができました」「本学の歩みを振り返りながら、時代の要請は何か、未来に向かって展望を切り拓く礎(いしずえ)となるものは何か、という問いとともに実行してまいりましたが、今後これを実りあるものにしてまいります。改めて皆様のご支援、ご協力に感謝申し上げます。」

続いて谷地宣亮経済学部長より、今年キャンパス開設10周年を迎えた東海キャンパスにある経済学部の紹介が行われました。1976年に開設された経済学部は来年50周年を迎え、今年度より経済専修と経営専修の2専修制に移行しました。学部が力を入れていることとして、PBL(課題解決型学習)で取り組んでいる商品開発の様子や全国平均を大きく上回る就職率等について紹介がされました。「豊かな発想で「新しい福祉社会」を設計し、その実現に貢献する経済人を育成してまいります」と説明を締めくくりました。

記念講演会“Well-being for All”の実現に向けて~魅力ある中部圏を目指して

今年2月3日に中部経済連合会より「中部圏ビジョン2050 豊かで持続可能な社会の実現 ~中部圏が貢献できること~」が公表されました。その内容に基づき『“Well-being for All”の実現に向けて~魅力ある中部圏を目指して』をテーマに、中部電力株式会社相談役で中部経済連合会特別顧問(前会長)の水野 明久氏にご講演いただきました。

最初に、日本の現状をふまえて、「今なぜウェルビーイングなのか」をお話いただきました。「日本は今、人口減少、超高齢化、気候変動、東京一極集中という構造的課題に直面し、それらの課題は『未来をデザインするための素材』と捉えることが重要で、素材は磨き方次第で輝きを放つとともに、発想を変え、挑戦重ねることで、新しい価値へと生まれ変わる」と強調されました。

「経済効率や成長だけでなく、人・地域・地球環境の健やかさが調和した社会が、これからの日本の未来像で、中部圏は、①製造業の集積による現場力②継続的な改善文化③豊かな自然・多彩な文化、地理的優位性(人・モノ・情報が集まる結節)を活かして、「豊かで持続可能な社会」のモデルケースとして、日本全体の未来づくりを先導できるポテンシャルを備えている」とお話されました。

続いて、日本が直面する10の課題として、10点を挙げ【①人口減少②経済停滞③競争力低下④超高齢化・社会保障⑤教育・人材育成⑥働き方・労働力⑦地域格差・集中⑧外国人共生⑨環境・エネルギー⑩防災・レジリエンス】それぞれについて、詳細なデータで提示。「これらの課題について ウェルビーイング視点で読みかえれば、すべてが「未来を拓く素材」となり、世界に誇れる“人を惹きつける地域と社会”を築く可能性を秘めており、『課題解決先進国・日本』という新しい姿を世界に見せていくことが可能ではないか」と、課題の新しい捉え方を具体的に提示されました。

そのうえで、「中部圏ビジョン2050」の目指す姿と実現に向けた取り組みとして、中部圏が目指す姿について、『産業の進化と多様化』『人材と働き方の高度化』『魅力と活力のある地域社会の形成』の3つの観点から、詳細にご説明いただきました。従来の「製造拠点」から「課題解決型イノベーションのハブ」へ進化し、中部発イノベーションが日本、世界のウェルビーイング向上に貢献していく実績を重ねていくことや、「産業が人を育て、人が地域を支え、地域が産業を呼び込む」という好循環を作っていくことの重要性を強調され、実現に向けた取り組みの事例を紹介いただきました。そして、“暮らすこと自体がウェルビーイングを高める地域”をめざして、強靭なインフラと安心の基盤を整備し、多様性と包摂性を持ち、「住みたい・関わりたい地域」へと中部圏が変化していくことが、東京だけに依存しない多極分散型の豊かな国づくりにもつながるとお話いただきました。

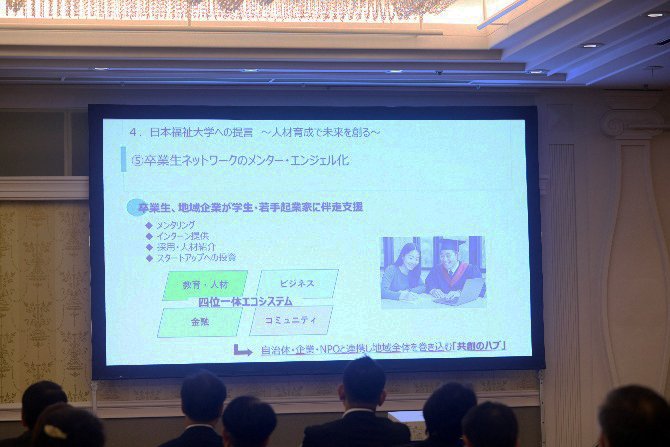

最後に 「日本福祉大学への提言~人材育成で未来を創る」と題して、本学に5つの提言をいただきました。それは次の5点です。

①「福祉×テクノロジー×起業」の学内ハブ化

②カリキュラム「探求×PBL×フィールド化」

③グローバル連携の常態化

④大学発ディープテック、ソーシャルティックの加速

⑤卒業生ネットワークのメンター・エンジェル化

まず、今年度開設した本学スタートアップセンターの活動について期待を寄せていただきました。学外エコシステムとも常時接続して、研究・教育の成果を事業につなげ、福祉とテクノロジー、起業を結びつけるハブとして強化していくことが重要だとご示唆いただきました。また、冒頭、谷地経済学部長から説明のあったPBLの事例にも触れて、学生たちが在学中から自治体や企業の課題に挑み、留学生や障害のある学生、社会人学生など、多様な学び手が挑戦できる環境を整え、共創と実装を経験していくことの重要性を強調されました。

「グローバル連携の常態化」については、国際的な連携プログラムを常態化・拡充して、海外で活躍する卒業生ネットワークを活かし、本学はグローバル福祉人材の循環拠点としての役割を果たすべきではないかと課題をご提示いただきました。そして世界と常時繋がりつつ、地域社会においては「大学は街のイノベーションの源泉」という認識が広がっていくよう、研究シーズを社会実装につなげる仕組みを充実させ、『大学発ディープテック、ソーシャルテックの加速』をはかるべきだとアドバイスいただきました。そして、地域全体を巻き込む『共創のハブ』を動かしていくには、卒業生の力も欠かせない重要な要素の一つだとして、「卒業生ネットワークのメンター・エンジェル化」も進めていく必要があるとお話いただきました。

最後に、ウェルビーイングの本質は、すべての人、すべての世代、未来の人々のための豊かさであり、そのために、産・学・官・金が連携し、中部圏全体で『課題解決先進国・日本』の先導役を果たし、『“Well-being for All”を中部から世界へ』を合言葉に、一人ひとりも小さな一歩を踏み出そうと会場の出席者に呼びかけられ、講演を締めくくられました。

会場からは、詳細なデータに基づき、新しい発想と実現に向けた具体的な取り組み事例が豊富に示された水野氏のお話に大きな拍手が寄せられました。

閉会にあたって、原田正樹学長がお礼の言葉を述べました。

「本日のご講演、本当にご示唆に富んだ貴重な内容のお話で、本学のこれからの方向性や指針と重なり合うところがたくさんあると思い拝聴しておりました。ともすればネガティブに捉えてしまう課題を『未来をデザインするための素材』とし、 発想を変えることの重要性、そして本学に寄せていただいた5つのご提言、本学が今進めている改革に早々に生かしてまいりたいと思います。そして、この70周年で掲げた“Well-being for All”の理念にもとづき、本学も中部圏の一員としてこれからも歩みを続けていきたいと考えています。」