FUKU+TOPICS

ホーム FUKU+TOPICS 精神保健福祉士とは?資格内容からキャリアまで徹底解説

精神保健福祉士とは?資格内容からキャリアまで徹底解説

2025.07.07

精神保健福祉士は、精神疾患や心の悩みを抱える方々が自分らしい生活を送れるよう、医療・福祉・地域社会など多角的な面からサポートを行う国家資格・専門職です。社会復帰や生活支援を手がけるため、幅広い知識と実践力が求められます。精神的に不安定な状態で生活を営む方々を支援するためには、家族や地域との連携も含めて総合的に学ぶ姿勢が大切です。

本記事では、精神保健福祉士の概要や取得要件、具体的な職場やキャリアパス、さらに将来性に至るまでを包括的に解説します。精神保健福祉士への道を検討している方や、他の資格との違いを知りたい方にも、役立つ情報を全体的にカバーしています。ぜひ参考にしていただき、資格取得や今後のキャリア形成の一助にしてください。

- もくじ

精神保健福祉士の概要

まずは精神保健福祉士という資格の基本的な内容と、関連する他の資格との違いを整理していきましょう。

精神保健福祉士は、1997年に誕生した比較的新しい国家資格であり、精神障害や心の問題を抱える方々の生活支援や社会参画を促す専門職として位置づけられています。相談援助や社会資源の調整を通じて、異なる立場や職種の方々とも連携を図りながら、利用者にとって最適な支援を提供する役割を担います。幅広い法律知識や福祉制度、さらにはカウンセリング技術など、総合的な学びが必要とされます。地域社会でのサポートだけでなく、医療機関や行政機関、教育領域など活躍の場は多様です。

医療や福祉だけに限らず、司法分野や企業内の産業保健なども含め、多様な領域で求められている点に、精神保健福祉士の特徴があります。こうした幅広いフィールドで活躍できる背景には、資格が法的に担保されているという信頼性や専門性が挙げられます。近年は、社会のメンタルヘルスへの意識向上を受けて、さらなる需要拡大が見込まれており、労働環境や雇用形態の多様化も後押しとなっています。今後も、専門的支援を必要とする場面が増えることが予想され、精神保健福祉士の重要性は一層高まるでしょう。

精神保健福祉士は、1997年に誕生した比較的新しい国家資格であり、精神障害や心の問題を抱える方々の生活支援や社会参画を促す専門職として位置づけられています。相談援助や社会資源の調整を通じて、異なる立場や職種の方々とも連携を図りながら、利用者にとって最適な支援を提供する役割を担います。幅広い法律知識や福祉制度、さらにはカウンセリング技術など、総合的な学びが必要とされます。地域社会でのサポートだけでなく、医療機関や行政機関、教育領域など活躍の場は多様です。

医療や福祉だけに限らず、司法分野や企業内の産業保健なども含め、多様な領域で求められている点に、精神保健福祉士の特徴があります。こうした幅広いフィールドで活躍できる背景には、資格が法的に担保されているという信頼性や専門性が挙げられます。近年は、社会のメンタルヘルスへの意識向上を受けて、さらなる需要拡大が見込まれており、労働環境や雇用形態の多様化も後押しとなっています。今後も、専門的支援を必要とする場面が増えることが予想され、精神保健福祉士の重要性は一層高まるでしょう。

≪ここで豆知識!≫精神保健福祉士と他資格(社会福祉士・臨床心理士・公認心理師)の違い

精神保健福祉士は、精神障害を持つ方とその家族への相談援助や社会参加を支援するソーシャルワーカーであり、主な対象が精神疾患に特化している点が大きな特徴です。一方、社会福祉士は高齢者や障害者全般など、対象領域が広く、生活全般の支援を行います。臨床心理士や公認心理師は、より心理的なアプローチを軸にし、カウンセリングや心理療法を中心にクライアントの内面に深くアプローチする専門家です。こうした資格ごとの専門領域の違いを把握しておくと、自身が目指すキャリアの方向性や学びたい分野を理解するうえで役立ちます。

精神保健福祉士の役割と主な仕事内容

精神保健福祉士がどのような現場で、どのような形で利用者をサポートしているのか具体的に見ていきましょう。

精神保健福祉士の役割は、多面的な支援が求められる点にあります。利用者がスムーズに地域生活へ参加ができるよう、居住や就労の調整、また家族との関係づくりなど多岐にわたるサポートを行います。時には、医療チームや行政サービス、雇用先、福祉施設など、さまざまな機関との橋渡しを担当しながら、利用者に合った援助計画を立案・実行することが重要です。こうした包括的な援助により、利用者の生活の質を向上させ、自立や社会復帰の可能性を広げていきます。

この職種の特徴は、個別の援助だけでなく、周囲の環境整備や地域啓発にも大きく関わることです。心の悩みや精神疾患についての誤解や偏見をなくすための情報提供や研修企画、家族や関係者との連携を促す取り組みなど、多彩なアプローチが求められます。特に今日の社会ではメンタルヘルスの重要性が高まっており、予防的な働きかけの一環として精神保健福祉士の存在が注目されています。利用者やその周囲を取り巻く社会全体を視野に入れた活動こそが、精神保健福祉士の大きな役割と言えます。

精神保健福祉士の役割は、多面的な支援が求められる点にあります。利用者がスムーズに地域生活へ参加ができるよう、居住や就労の調整、また家族との関係づくりなど多岐にわたるサポートを行います。時には、医療チームや行政サービス、雇用先、福祉施設など、さまざまな機関との橋渡しを担当しながら、利用者に合った援助計画を立案・実行することが重要です。こうした包括的な援助により、利用者の生活の質を向上させ、自立や社会復帰の可能性を広げていきます。

この職種の特徴は、個別の援助だけでなく、周囲の環境整備や地域啓発にも大きく関わることです。心の悩みや精神疾患についての誤解や偏見をなくすための情報提供や研修企画、家族や関係者との連携を促す取り組みなど、多彩なアプローチが求められます。特に今日の社会ではメンタルヘルスの重要性が高まっており、予防的な働きかけの一環として精神保健福祉士の存在が注目されています。利用者やその周囲を取り巻く社会全体を視野に入れた活動こそが、精神保健福祉士の大きな役割と言えます。

医療現場での支援

医療現場においては、精神科病院や総合病院の精神科で入院・外来患者の相談業務を担うケースが多く見られます。具体的には、入院治療後の退院支援や家族への連絡調整、入院中に活用できる社会資源の紹介などが主な役割です。また、アルコール依存症や発達障害といった長期的な支援が必要なケースでは、医療機関と地域をつなぐ調整役としても重宝されます。入院患者だけでなく、外来患者の生活上の悩みや社会活動への参加を支えることで、治療と日常生活がスムーズにつながるように働きかけるのが特長です。

福祉施設や地域での相談・サポート

福祉施設や地域活動支援センターなどでは、在宅やグループホームで暮らす人、デイケアに通う利用者の生活全般を支える相談役として活動します。食事や金銭管理といった日常生活のサポートだけでなく、地域のボランティア活動や就労先との連携など、一人ひとりの希望や目標に合わせた支援を提供します。必要に応じて、家族や保健所・自治体との連絡を密にしながら、支援計画を立案するケースも少なくありません。地域社会で孤立せず安心して暮らすために、精神保健福祉士の継続的な伴走が重要な役割を果たします。

行政・司法・教育分野での活躍

行政機関では、保健所や保健センターが、心の問題に対する相談窓口を担うことがあります。また、司法分野では、受刑者の社会復帰支援に携わることもあり、専門知識を活かして多角的なサポートを行います。教育分野では、スクールカウンセラーや大学の学生相談室と連携し、学校や学生寮などの場でメンタルヘルス支援を行うことが増えています。これらの領域では、一人ひとりが異なる法的・社会的背景を持つため、精神保健福祉士の柔軟な助言と専門性が大きく貢献します。

精神保健福祉士になるには?

精神保健福祉士の資格を取得するための主な要件や学習コース、国家試験のポイントなどをまとめています。

精神保健福祉士として働くには、国家試験に合格し、登録を受けることが必要です。試験だけでなく、指定された教育課程での学びや実習が義務付けられており、実践的なスキルを身につける教育体系が整えられています。受験資格の取得には複数のルートがあり、4年制大学での指定科目履修や短大経験・実務経験など個々の背景によって取得ルートを選べます。自身の学歴や職歴に合わせた方法で、着実に実践力を強化していくのが大切です。

精神保健福祉士として専門性を深めるためには、資格取得後も継続的な学習が欠かせません。セミナーや研修、学会への参加などにより最新の知識をアップデートし、さらなるスキルアップを目指す方が多くいます。現場ではケースワークや相談援助の総合力が問われるため、理論と実践を行き来しながら自己研鑽を続けることが不可欠です。社会情勢の変化に対応し続けるためにも、一生涯学び続ける姿勢が精神保健福祉士には求められます。

精神保健福祉士として働くには、国家試験に合格し、登録を受けることが必要です。試験だけでなく、指定された教育課程での学びや実習が義務付けられており、実践的なスキルを身につける教育体系が整えられています。受験資格の取得には複数のルートがあり、4年制大学での指定科目履修や短大経験・実務経験など個々の背景によって取得ルートを選べます。自身の学歴や職歴に合わせた方法で、着実に実践力を強化していくのが大切です。

精神保健福祉士として専門性を深めるためには、資格取得後も継続的な学習が欠かせません。セミナーや研修、学会への参加などにより最新の知識をアップデートし、さらなるスキルアップを目指す方が多くいます。現場ではケースワークや相談援助の総合力が問われるため、理論と実践を行き来しながら自己研鑽を続けることが不可欠です。社会情勢の変化に対応し続けるためにも、一生涯学び続ける姿勢が精神保健福祉士には求められます。

受験資格のパターンとルート

精神保健福祉士の受験資格はさまざまな学歴や実務経験の組み合わせで取得が可能となっており、4年制大学で所定の科目を履修するルートや短期大学や専門学校卒業後に福祉関連施設での実務経験を積み、指定の養成施設を経て受験資格を得る方法もあります。また最近では働きながら通信制の学習課程を選択し、実務との両立を図る方や、短い期間で受験資格を得られる短期養成を活用する方も増えています。自分に合ったカリキュラムを見つけることで、効率的かつ計画的に試験準備を進めることが大切です。

養成課程・実習カリキュラムのポイント

養成課程では、法律や社会福祉の基礎知識に加えて、精神障害に関する医学的理解や心理学的アプローチなど幅広いカリキュラムが組み込まれています。実習では病院や支援施設などでの現場経験を通じ、実際の利用者や家族との関わり方、チームアプローチの重要性を肌で学ぶことが可能です。理論だけでなく現場での体験が加わることで、卒業後すぐに活躍できる総合的な力が身につきやすいのが特徴です。こうした実践経験を積み重ねることで、働き始めてからのギャップを減らすことにもつながります。

精神保健福祉士国家試験の概要と合格率

精神保健福祉士国家試験は年に1回開催され、18科目から構成されています。社会福祉や医学・心理学など領域は多岐にわたり、試験範囲が広い分、早めの準備と計画的な学習が求められます。近年の合格率はおよそ70%前後と比較的高めですが、しっかりと基礎学習を積まなければ合格は容易ではありません。試験対策には過去問の徹底分析や模擬試験などを活用し、合格ラインを確実にクリアできる力を養うことが重要です。

≪One Point アドバイス!≫資格取得後の継続教育やスキルアップは必須!

精神保健福祉士が現場で長く活躍するためには、常に新しい知識を学び続ける姿勢が欠かせません。精神医療の進歩や社会福祉制度が変化する中で、自己研鑽を怠ると支援の質を維持するのが難しくなります。研修会や学会、専門書での情報収集を日常的に行い、必要に応じて社会福祉士や臨床心理士といった関連資格を取得する方も珍しくありません。多職種連携が当たり前となる現在では、幅広い専門性を身につけることで、より柔軟な支援が実現できるでしょう。

精神保健福祉士の就職先とキャリアパス

精神保健福祉士として活躍できる具体的な職場と、将来的なキャリア形成のヒントを紹介します。

就職先としては精神科病院や障害福祉サービス施設などが代表的です。これらの医療機関や福祉施設での支援業務を通じて、日常生活の相談や退院後の受け皿作り、就労支援など多角的に関わることができます。利用者や家族との間をつなぎ、安心して社会に溶け込めるようサポートできる点に大きなやりがいがあります。また、医療チームや他職種のスタッフとも連携しながら支援を行うことで、自分自身の専門性を深めることも可能です。

一方で、スクールソーシャルワーカーや産業保健領域など、医療・福祉の枠を越えた活躍のチャンスも豊富に存在します。企業内でのメンタルヘルス対策や従業員支援プログラムの立案、学校現場での児童・生徒の相談業務など、仕事内容は年々多様化が進んでいます。長期的にキャリアアップを目指すなら、管理職や専門特化分野でのエキスパートとしての道もあり、自分の得意領域を育てる方も多いです。こうした広がりのある就職先とキャリアの柔軟性こそが、精神保健福祉士が多方面で評価される理由と言えます。

一方で、スクールソーシャルワーカーや産業保健領域など、医療・福祉の枠を越えた活躍のチャンスも豊富に存在します。企業内でのメンタルヘルス対策や従業員支援プログラムの立案、学校現場での児童・生徒の相談業務など、仕事内容は年々多様化が進んでいます。長期的にキャリアアップを目指すなら、管理職や専門特化分野でのエキスパートとしての道もあり、自分の得意領域を育てる方も多いです。こうした広がりのある就職先とキャリアの柔軟性こそが、精神保健福祉士が多方面で評価される理由と言えます。

医療機関・福祉施設でのキャリア

医療機関・福祉施設でのキャリアは、精神保健福祉士としての基礎を築きやすい環境です。患者や利用者と直接関わる場面が多く、現場での経験値は日々蓄積されるため、対人援助スキルやアセスメント能力が加速度的に高まります。ここでの経験は、その後のスクールソーシャルワーカーや行政職への転身にも大いに役立つでしょう。また、施設内でのキャリアパスとしてリーダーや管理者、教育係を担うなど、段階的な成長を目指す方も少なくありません。

スクールソーシャルワーカーや産業保健分野など多様な働き方

スクールソーシャルワーカーとしては、教育現場で子どもたちのメンタルケアに携わり、不登校やいじめといった問題の解決に向けた支援を提供します。産業保健分野では、企業内でのストレスチェックやメンタルヘルス相談を実施し、従業員が安心して働ける職場づくりを推進します。こうした多様な働き方は、精神保健福祉士の専門性が社会のあらゆるシーンで求められていることを示しています。自身の得意分野を生かしながら、活躍の幅をさらに広げることができる魅力的なキャリアパスです。

今後のニーズ拡大とキャリアアップの可能性

精神医療や地域包括ケアの充実が進む時代背景のなか、精神保健福祉士の需要は急速に高まってきています。さらに、高齢化に伴う認知症の増加や働く世代のストレス対策など、新たな課題が浮上するたびに専門的支援の必要性が増します。キャリアアップを目指す場合は、専門分野に特化した知識とスキルを極めることで、リーダーやスーパーバイザーとして組織や地域を支える存在にもなれます。これからの社会には、精神保健福祉士がより高度な専門性をもって活躍できる舞台が拡がっているといえるでしょう。

精神保健福祉士のやりがいと大変さ

精神保健福祉士として働く魅力と、対人援助職ならではの大変さや課題について取り上げます。

精神保健福祉士のやりがいとしては、利用者が社会復帰や自立への一歩を踏み出す瞬間に立ち会えることが挙げられます。特に退院後になかなか社会に適応できなかった方が、コミュニティ活動や就労活動を通じて生き生きと過ごせるようになる姿は、大きな達成感にもつながります。周囲の理解や支援体制が薄い場所であればこそ、精神保健福祉士が存在感を発揮しやすく、「この人がいてくれて助かった」と言われる瞬間は格別です。対人援助にやりがいを感じる人にとって、心からやりがいを実感できる仕事と言えるでしょう。

一方で、利用者の精神状態によっては、言葉のやり取りや家族関係の調整に多大な労力を要することもあり、ストレスフルな場面も少なくありません。ときには困難事例に直面し、支援の限界を痛感することもあるでしょう。こうした対人援助固有の負担を軽減するためには、スーパービジョンなど、自分自身をケアする仕組みを活用することが重要です。専門職ゆえの高い責任感と負荷を乗り越え、着実に実績と経験を積むことで、人々の生活の質を向上させる力につなげていくことができます。

精神保健福祉士のやりがいとしては、利用者が社会復帰や自立への一歩を踏み出す瞬間に立ち会えることが挙げられます。特に退院後になかなか社会に適応できなかった方が、コミュニティ活動や就労活動を通じて生き生きと過ごせるようになる姿は、大きな達成感にもつながります。周囲の理解や支援体制が薄い場所であればこそ、精神保健福祉士が存在感を発揮しやすく、「この人がいてくれて助かった」と言われる瞬間は格別です。対人援助にやりがいを感じる人にとって、心からやりがいを実感できる仕事と言えるでしょう。

一方で、利用者の精神状態によっては、言葉のやり取りや家族関係の調整に多大な労力を要することもあり、ストレスフルな場面も少なくありません。ときには困難事例に直面し、支援の限界を痛感することもあるでしょう。こうした対人援助固有の負担を軽減するためには、スーパービジョンなど、自分自身をケアする仕組みを活用することが重要です。専門職ゆえの高い責任感と負荷を乗り越え、着実に実績と経験を積むことで、人々の生活の質を向上させる力につなげていくことができます。

精神保健福祉士に向いている人

精神保健福祉士として働くうえで求められる資質や、人柄との相性について考えてみましょう。

心の問題を扱う職種だけに、相手の話にじっくり耳を傾けられる姿勢が重要視されます。感情的なやり取りを避け、冷静かつ柔軟に状況を捉える力がなければ、支援者自身が疲弊してしまいかねません。コミュニケーション力に優れていることはもちろん、そこに加えて困難事例に直面しても諦めず、必要であれば専門家や関係機関との連携を粘り強く続ける姿勢が求められます。相手を理解しようとする気持ちと専門的なアプローチを両立できる人が、精神保健福祉士には向いていると言えるでしょう。

また、多職種連携の場が多い仕事であるため、チームワークを円滑に進める力も重要です。医師や看護師、臨床心理士、行政担当者など、さまざまな専門家との共通理解を図り、ネットワークを構築していく能力が必要とされます。利用者の状況に合わせて複数の専門家の意見をまとめる際には、交渉力や調整力、さらには問題解決に向けた創造的な思考も欠かせません。こうした柔軟な発想とコミュニケーションスキルを活かせる人にとって、精神保健福祉士は非常にやりがいのある職業となるでしょう。

心の問題を扱う職種だけに、相手の話にじっくり耳を傾けられる姿勢が重要視されます。感情的なやり取りを避け、冷静かつ柔軟に状況を捉える力がなければ、支援者自身が疲弊してしまいかねません。コミュニケーション力に優れていることはもちろん、そこに加えて困難事例に直面しても諦めず、必要であれば専門家や関係機関との連携を粘り強く続ける姿勢が求められます。相手を理解しようとする気持ちと専門的なアプローチを両立できる人が、精神保健福祉士には向いていると言えるでしょう。

また、多職種連携の場が多い仕事であるため、チームワークを円滑に進める力も重要です。医師や看護師、臨床心理士、行政担当者など、さまざまな専門家との共通理解を図り、ネットワークを構築していく能力が必要とされます。利用者の状況に合わせて複数の専門家の意見をまとめる際には、交渉力や調整力、さらには問題解決に向けた創造的な思考も欠かせません。こうした柔軟な発想とコミュニケーションスキルを活かせる人にとって、精神保健福祉士は非常にやりがいのある職業となるでしょう。

コミュニケーションスキルの重要性

利用者の方々が抱える不安や悩みに向き合ううえで、相手の話を十分に受け止める姿勢は欠かせません。時には、繰り返し同じ話をする利用者や感情的になりやすい方もいるでしょうが、まずは安心して話せる場を提供することが大切です。具体的な言葉かけや表情、ジェスチャーなど、きめ細やかなコミュニケーションを重ねることで、少しずつ信頼関係が築かれていきます。こうした豊かな対話力が、精神保健福祉士として最初に求められる根幹の力と言えるでしょう。

柔軟な発想と多職種連携スキル

精神疾患についての支援方法は多岐にわたり、一律のマニュアルではカバーしきれない側面があります。そのため、一つの視点にとらわれず、専門分野が異なるスタッフとの連携を通じて最適な解決策を探る姿勢が必要です。例えば、心理的アプローチが優先されるケースもあれば、社会資源の活用を中心とした支援が有効になることもあります。こうした柔軟な発想をチームで共有しながら支援を行うことで、利用者にとって最善の支援を提供できるようになります。

精神保健福祉士の将来性と社会的意義

先でも述べている通り地域包括ケアシステムの促進や精神医療の専門化により、精神保健福祉士が果たす社会的役割はますます重要度を増しています。

高齢化の進行や生活環境の多様化により、精神的な問題を抱える人は増える傾向にあります。そのため、地域包括ケアシステム内で精神保健福祉士が担う役割はより大きくなり、医療や福祉、介護分野との連携も一層求められるようになるでしょう。さらには、地域コミュニティでの予防的アプローチやセルフケア支援など、従来にはなかった取り組みにも挑戦することが期待されています。こうした変化に対応できる柔軟性と専門性を兼ね備えた人材こそが、今後大きな需要を得ることは間違いありません。

一方、精神医療・福祉の高度化によって、より専門性を深めた支援が必要とされる場面が増えています。従来の「ソーシャルワーク」だけではなく、心理面のサポートや臨床知識が欠かせないケースも増加傾向にあります。そこで精神保健福祉士が持つ幅広い知識と連携力が果たす役割は大きく、チーム医療やチーム支援の核となる存在としても注目されています。今後の社会を支えていくうえで、精神保健福祉士の果たす社会的意義はますます高まっていくことでしょう。

高齢化の進行や生活環境の多様化により、精神的な問題を抱える人は増える傾向にあります。そのため、地域包括ケアシステム内で精神保健福祉士が担う役割はより大きくなり、医療や福祉、介護分野との連携も一層求められるようになるでしょう。さらには、地域コミュニティでの予防的アプローチやセルフケア支援など、従来にはなかった取り組みにも挑戦することが期待されています。こうした変化に対応できる柔軟性と専門性を兼ね備えた人材こそが、今後大きな需要を得ることは間違いありません。

一方、精神医療・福祉の高度化によって、より専門性を深めた支援が必要とされる場面が増えています。従来の「ソーシャルワーク」だけではなく、心理面のサポートや臨床知識が欠かせないケースも増加傾向にあります。そこで精神保健福祉士が持つ幅広い知識と連携力が果たす役割は大きく、チーム医療やチーム支援の核となる存在としても注目されています。今後の社会を支えていくうえで、精神保健福祉士の果たす社会的意義はますます高まっていくことでしょう。

高齢化や地域包括ケアとの関連

高齢化の進行に伴い、認知症やうつ病など高齢者特有の精神的課題が増加しており、家庭や地域での適切な支援体制が不可欠です。地域包括支援センターや訪問看護ステーションと連携しながら、精神面でのアセスメントや生活サポートを提供する場面も増えています。こうした包括的なケアモデルの中で、精神保健福祉士はソーシャルワークの知見を活かし、医療職や介護職などと情報を共有しながら支援を実現することが期待されます。社会全体で取り組むべき課題が多いなかで、精神保健福祉士の存在は高齢化社会においてますます不可欠になっていくでしょう。

精神医療・福祉の高度化で増す需要

現代では、精神医療の分野で薬物療法や心理療法が高度化する一方で、ソーシャルサポートの重要性が再認識されています。長期的な支援が必要な統合失調症やうつ病、発達障害などのケースでは、複数の専門家による縦横無尽な連携が不可欠です。精神保健福祉士は社会福祉的視点から、利用者の生活全体を支える支援が求められます。臨床現場と地域を結びつけ、利用者が安心して社会参加できる仕組みを作る上で、その需要はこれからも拡大するでしょう。

まとめ

精神保健福祉士は、医療や福祉の現場はもちろん、地域や企業など多彩な領域で活躍の場を広げています。資格取得からキャリアアップまでのプロセスを理解し、ぜひ将来の選択肢として検討してみてください。

精神保健福祉士の資格取得を目指す方はこちら

日本福祉大学通信教育部

日本福祉大学通信教育部の演習・実習科目では、クラス制を導入し、顔の見えるきめ細やかな通信教育で実力を備えた精神保健福祉士を養成します!

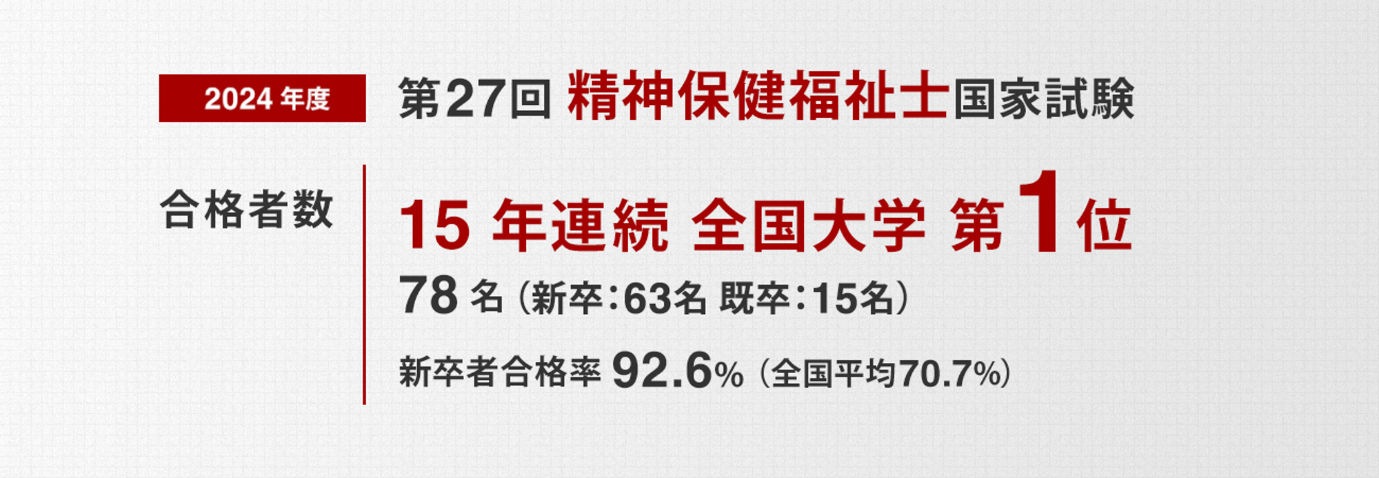

「実際に」社会で活躍できる実践力の高い精神保健福祉士を養成することを目指し、高い国家試験合格率を誇っています。

「実際に」社会で活躍できる実践力の高い精神保健福祉士を養成することを目指し、高い国家試験合格率を誇っています。

日本福祉大学中央福祉専門学校 短期養成通信課程

スクーリングは最短2日間(※1)!

精神保健福祉士に必要な専門職としての価値・知識・技術の3つを深めていくため、「机の上で学ぶ自宅学習」・「現場を意識した演習」・「現場を学ぶ実習(※2)」の3つを中心に学んでいきます。

※1 実習履修者は4日間のスクーリング出席が必要となります。

※2 所定の実務経験をお持ちの方は実習履修が免除されます。

精神保健福祉士に必要な専門職としての価値・知識・技術の3つを深めていくため、「机の上で学ぶ自宅学習」・「現場を意識した演習」・「現場を学ぶ実習(※2)」の3つを中心に学んでいきます。

※1 実習履修者は4日間のスクーリング出席が必要となります。

※2 所定の実務経験をお持ちの方は実習履修が免除されます。

他にも精神保健福祉士の方、目指す方にオススメの情報はこちら

伴走型支援基礎講座

伴走型支援は深刻化する「社会的孤立」に対応するために‶つながり続けること”を目的とした支援として生まれた、個人に対する支援であるとともに、人を孤立させない地域社会の創造を目指す活動です。日本の対人援助の現場において培われてきた「伴走型支援」について、その求められてきた背景、この支援で大切にされる理念や哲学、実際の支援や関連する政策動向などについて、多角的に学びます。

監修

- 花井 文治

- 日本福祉大学中央福祉専門学校

精神保健福祉士短期養成課程 学科長

精神保健福祉士・社会福祉士・介護福祉士 - 名古屋市役所、高齢者施設等勤務を経て、2016年より日本福祉大学中央福祉専門学校 社会福祉士科夜間課程 学科長に就任。また同年度に社会福祉士科通信課程の専任教員に就任し、社会福祉士養成に携わる。その後、2025年に新たに開設した精神保健福祉士短期養成通信課程の学科長に就任し、現在は精神保健福祉士の養成に携わる。 専門分野は地域福祉・ソーシャルワーカー養成。愛知県・岐阜県下の市町村で各種公職多数就任。