FUKU+TOPICS

ホーム FUKU+TOPICS こどもが抱える生きづらさを知るこどものしあわせのための多職種連携

こどもが抱える生きづらさを知るこどものしあわせのための多職種連携

近年、「生きづらさを抱える子どもたちが増えている」と言われます。

それは、学校に行きたくない子、集団の中で落ち着かない子、感情をうまくコントロールできない子、自分を否定的に捉えてしまう子など、表に見えるサインとして現れることもあれば、周囲にはほとんど気づかれず、本人の内面だけで静かに苦しみ続けるケースもあります。

こうした「生きづらさ」は、本人の特性だけに起因するものではなく、社会の側が作り出してしまっている構造的な問題であることも少なくありません。家庭、学校、地域、そして社会全体のあり方が、子どもたちの育ちにどのような影響を及ぼしているのか。私たち大人はどのように向き合い、支援していくべきなのか。

本コラムでは、教育・福祉・行政など、子どもに関わるあらゆる立場の方々とともに、子どもが抱える生きづらさの実相と支援の視点について考えていきます。

- もくじ

見えにくい子どもの「生きづらさ」

子どもが示す「困った行動」の裏には、多くの場合「困っている子ども」がいます。たとえば授業中に立ち歩いてしまう、集団行動が苦手、友達とうまく関係を築けないなどの行動も、本人にとっては精一杯の自己表現であることがあります。

こうした行動の背景には、発達障害(自閉スペクトラム症、ADHD、学習障害など)や、軽度の知的障害、愛着の問題、精神的な不調、あるいは家庭でのネグレクトや虐待といった環境要因が隠れていることもあります。なかには診断がつかず、「グレーゾーン」とされる子どもも多く、適切な支援につながらないまま「問題児」として扱われてしまうこともあります。

発達障害のある子どもたちは、刺激に敏感であったり、音や光に過剰に反応したり、予定外のことに強い不安を感じたりします。これらの特性は、理解のない環境では「わがまま」や「反抗的」と誤解されがちです。本人も「自分はおかしいのでは」と自己否定感を抱くことになり、結果として生きづらさを深めてしまいます。

重要なのは、「病名」や「診断」だけでは子どもの全体像を把握できないということです。一人ひとりの子どもを、特性と背景を含めて多面的に理解することが、支援の第一歩になります。

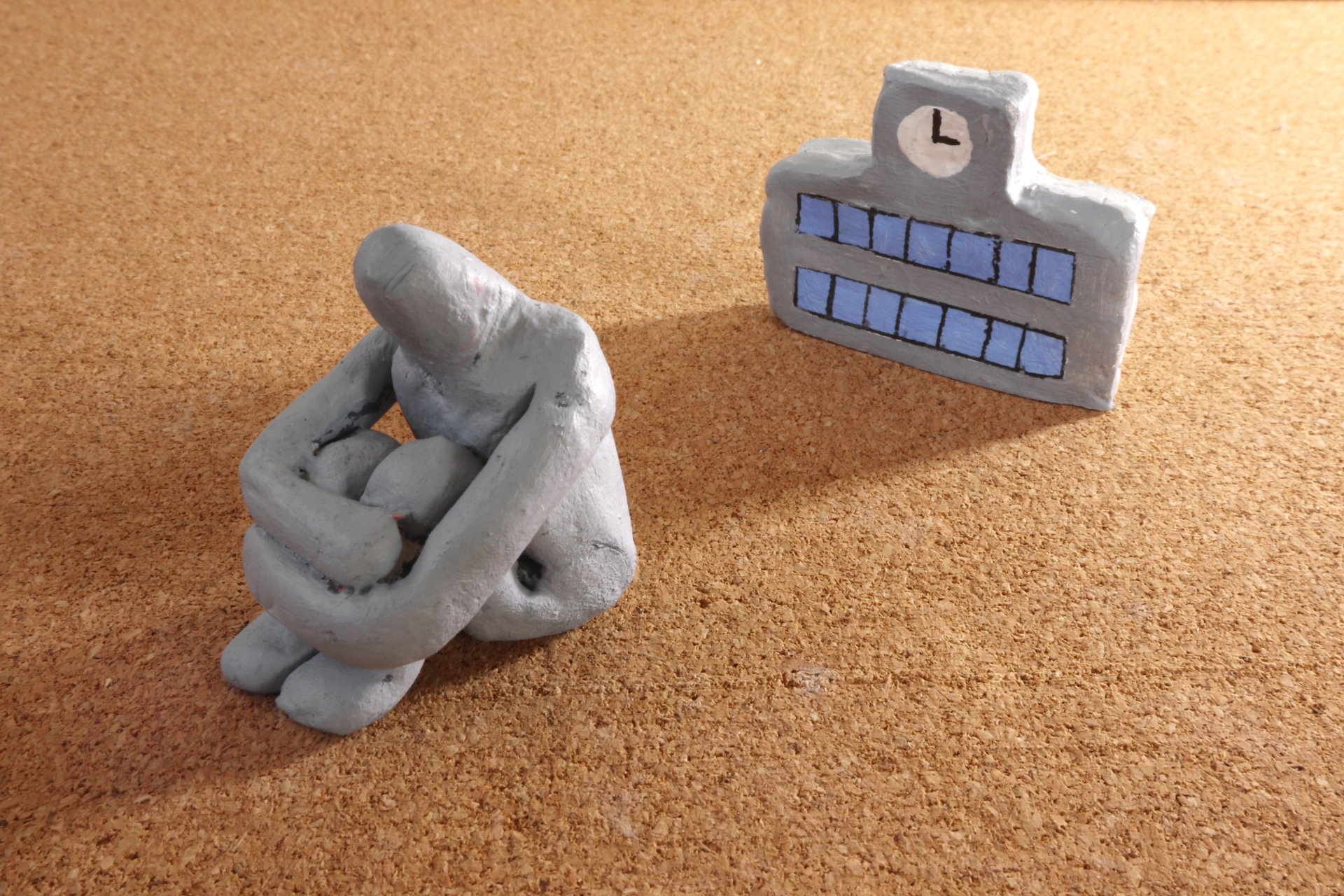

学校という「社会」のなかでのこども

学校は、子どもにとって最も長く過ごす「社会」のひとつです。しかし、この社会は画一的なルールのなかで成り立っており、そこに適応できない子どもは「外れた存在」と見なされがちです。 たとえば、「じっと座っていられない」「ノートがうまく取れない」「体育の授業でうまく動けない」――これらの行動が「努力不足」と捉えられてしまうと、子どもは「自分はダメな存在」と思い込むようになります。 一方で、教員自身も制度やカリキュラムの制約の中で葛藤を抱えている場合が多く、「わかってあげたいけれど時間も余裕もない」という実情もあります。だからこそ、担任教員だけに支援の役割を負わせるのではなく、養護教諭、司書教諭、学校事務職員、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーなど、多職種が連携して子どもの育ちを支える体制が求められています。 インクルーシブ教育の視点からも、合理的配慮は特別支援の子どもたちに限らず、すべての子どもたちに対して行われるべきものです。多様性を認める環境こそが、すべての子どもにとっての安心安全な場を生み出します。

家庭・社会の変化と子どもを取り巻く環境

かつて子育ては、地域や親戚を含めた「共同体」の中で行われていました。しかし、現代社会においては、核家族化や共働きの増加、地域のつながりの希薄化などにより、家庭内の孤立が深刻化しています。

また、経済的困難を抱える家庭では、十分な教育資源や医療支援を受けることが難しく、発達障害の早期発見や支援につながらないまま学齢期を迎えるケースもあります。さらに、児童精神科や専門機関は予約が取りづらく、地域格差も大きいのが実情です。

子ども自身が居場所を求めてSNSやネットに依存する一方で、そこにはいじめ、誹謗中傷、不適切な情報との接触といった新たなリスクも潜んでいます。オンライン上のつながりは、対面の人間関係とは異なる“孤独な関係”となりうるのです。

家庭への支援も、今や学校や地域だけで担いきれるものではありません。医療・福祉・教育・行政がそれぞれの立場から協力・連携し、「家庭の孤立」に歯止めをかける支援体制が求められます。

子どもの「声」をどう受け止めるか

子どもは、大人に気づいてほしいと願っています。しかし、必ずしも言葉で訴えるとは限りません。むしろ、沈黙、暴力的な言動、過剰な笑顔、身体症状(腹痛、頭痛)など、間接的な形で助けを求めていることが多いのです。

発達障害のある子どもにとって、言語化することそのものが困難な場合もあります。また、こだわりの強さや感覚過敏といった特性が「理解されないこと」による孤立感は計り知れません。

私たち大人にできることは、「どうしたの?」と尋ねることではなく、「私はここにいるよ」「気づいているよ」という存在のメッセージを送り続けることです。支援の第一歩は、子どもの声なき声に気づく“感度”を育むことにあります。

また、支援者自身も専門家として「知識を与える」立場から、「対話する」「一緒に考える」スタンスへと意識を転換していく必要があります。教員も福祉職も、互いの役割を越えて、“子どもの理解者”としての姿勢を持ち続けることが求められます。

「支援」という言葉の再定義

「支援」と聞くと、困っている人に手を差し伸べるという一方向的なイメージを持たれがちですが、実際には「関係性を築く」ことそのものが支援であり、その中には対等なやりとりと信頼の蓄積が必要です。

たとえば、学校に行きづらい子に「来なさい」と言うのではなく、「来ても来なくてもあなたを大切に思っている」と伝える関わり。発達障害の診断を受けた子に「だから支援が必要」と押し付けるのではなく、「どうすれば暮らしやすいかを一緒に考える」姿勢。

スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなど、専門職が果たす役割は非常に重要です。しかし、支援の起点は特別な資格ではなく、日常の中でこどものサインに気づく「まなざし」と「関係性」です。

また、支援者自身もまたストレスや限界を抱えています。支援者が支援されるしくみを整え、孤立させないことも、子どもたちを支えるためには不可欠です。

まとめ

こどもが感じている生きづらさは、実は私たち大人社会のあり方を映し出す鏡です。社会全体が多様性を受け入れることができているのか、子どもの声に本気で耳を傾けているのか。こうした問いかけは、私たち自身の在り方を見直す契機にもなります。

学校、家庭、地域、そして福祉や行政といった支援の担い手が、垣根を越えてつながり、子ども一人ひとりの「しんどさ」に耳を澄ますこと。それが、誰にとっても生きやすい社会の第一歩になるはずです。

学校でのこどものしあわせを目指す多職種連携を学ぶ

学校福祉2025 オンデマンド配信

「学校福祉2025 オンデマンド配信」は、教育・福祉・心理の視点から子どもと学校が抱える福祉的課題に総合的にアプローチできる専門性を養うことを目的とした講座です。

学校・福祉・心理の領域に興味のある方はもちろん、気になるテーマを気軽に学びたい方、

自分のペースで少しづつ勉強していきたい方にオススメの講座です。

他にも学校関係者にオススメの情報はこちら

親子で楽しく遊びたい~発達が気になる子どもと遊び~

オンデマンド講座「親子で楽しく遊びたい ~発達が気になる子どもと遊び~」では、主に情緒面・行動面・対人面での発達の心配などのため、お子さんと「うまく遊べない」、「関わり方が難しい」、「どう対応していいか分からない」と感じている保護者の方が、安心してお子さんと関わり、遊ぶことができるようなヒントを提供することを目的としています。

心理学から知るきらめく個性

「心理学から知る きらめく個性」は主に子ども・児童に関わる支援者向けの講座です。

心理学の視点から「個性」を知り、さまざまな特性について理解を深めていきます。講義で取り上げる対象としては、子どもに限らず、保護者や支援者自身についてのコンテンツも含んでおり、基礎的な知識だけでなく、実践で使える子どもとの関わり方や保護者との関わり方、支援者のメンタルヘルスについても学ぶことができます。

資格や職歴を問わない講座となっておりますので、新たな学びだけでなく、気づきや振り返りの場としてご活用いただけます。