(2) 環境学習を通じた地域環境づくりへの支援

1. 住民の主体的参画と環境学習による地域づくり

従来の地域環境づくりは行政主導であり, 地域住民や事業者は決められた施策体系のなかで, 市民の責務, 事業者の責務という表層的な文言で示される一定の役割分担を求められているに過ぎなかった. したがって, 自分達の生活空間の環境をどのように作り替えたいのかについて, 市民レベルでの議論が不足し, また議論の結果を具体的な行動や実現過程に盛り込んでいくための社会的なしくみも未成熟な状況であった.

計画策定に市民の主体的な参加を実現していくための成功のかぎは, 「環境学習」 と 「環境情報の共有化」 であり, しかも, 環境学習の推進には環境情報が大きな役割を果たす.

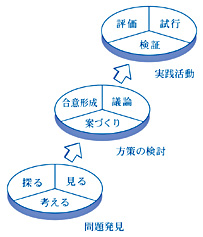

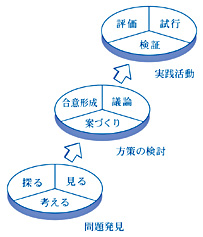

環境学習の概念を広義にとらえると, たとえば, リサイクル活動や地域づくり活動を通じて, 環境に配慮した暮らし方や自然とのつきあいを模索し, 実践していく側面, 豊かな自然の中で心身のリフレッシュを図り, その恵みを享受する側面などを含む総合的な枠組みとしてとらえることができる. そして, この環境学習活動を通じて, 問題の発見, よりよい地域環境実現に向けての代替案の提起, 実践活動を通じた評価などのプロセスを踏みながら, 地域環境づくりへの主体的な参加を実現していくこととなる. このプロセスは一方通行の流れではなく, つねにフィードバックの構造を内包している.

このような, 市民による主体的な環境学習を促していくためには, 環境の姿がわかりやすく見えることが重要となる.

|

|

|

|

2. 合意形成と環境情報の共有化

従来の地域開発においては, 計画段階で複数の代替案を総合的に評価したり, 様々な意見の調整に正面から取り組むことは少なく, あらかじめ定められた計画案が唯一の案であることを前提としていた. これは結果として, 全面賛成か全面反対かの二者択一を地域住民に迫ることになり, 本来, 全面実施かあるいは完全廃止かという間に存在するであろう, 「よりましな方策」 を探る努力を否定することとなってきた. 従来の議論の場では, 一方 (ほとんどの場合は行政) が多くのデータを持っていながらそれを公開せず, 他方 (市民) が疑心暗鬼に陥って非難を繰り返すという局面がすくなからず見られた.

しかし, 様々な意見対立を出発点として, いかに意見を相互に調整し, 集約して一つの方向性をつけていくかは, 今後のよりよい環境づくりの鍵であり, 利害関係を持つであろうインターレストグループが, 共有化された環境情報を基に, 自らの立場を互いに主張しながら意見を戦わせ, 最終的には一定の方向性を見出そうとする合意形成プロセスが求められている. そのためには, 正確で十分な情報をすべてのインターレストグループが共有化し, 同じ土俵の上で議論していかねばならない. そのために, 地域住民を含めたインターレストグループが意志決定のプロセスの中で活用できるような知識情報のシステム化が必要とされる.

|