5.瑞穂市における実証実験

瑞穂市総合センターを避難所と想定し,聴覚障害者の避難及び車椅子利用者の避難それぞれに,災害弱者及び見守りネットワークの役割を持つ被験者(日本福祉大学学生)を割り当て,実験シナリオに基づき実証実験を実施した.

瑞穂市総合センターを避難所と想定し,聴覚障害者の避難及び車椅子利用者の避難それぞれに,災害弱者及び見守りネットワークの役割を持つ被験者(日本福祉大学学生)を割り当て,実験シナリオに基づき実証実験を実施した.

5.1 実施方法

実施日:平成17年1月27日(木)13:00-16:00

実施場所:瑞穂市総合センター周辺地域

シナリオ概要:災害対策本部(瑞穂市総合センター)

より以下のメールを発出

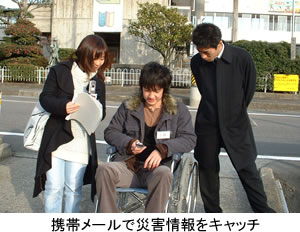

① 地震発生を被験者へ一斉メール発出

② 災害弱者へ安否確認メール発出→ Web入力により回答

③ 見守りネットワークへ支援要請メール

発出 → Web入力により回答

④ 災害弱者へ見守りネットワーク到着確認 メール発出 → Web入力により回答

⑤ 被験者へ地震による災害発生及び避難 開始連絡メール発出

⑥ 災害弱者へ位置モニタ開始連絡メール 発出

⑦ 災害弱者の避難経路が想定されている経路から 外れていることを発見.災害弱者及び見守り

ネットワークへ経路間違いの連絡メール発出→ Web入力により回答

⑧ 避難経路変更理由の確認メール発出

⑨ 避難所到着連絡

5.2 システムの有効性評価

実証実験を通じて,以下の有効性が確認できた.

① 文字情報で伝わるため,情報の誤解が少ない.

② Web連携機能によりメッセージの返信が可能であり,到着確認が確実に行える.

③ 返信には,メッセージの候補が登録でき,災害弱者にも操作が容易である.

④ 余裕のある弱者からは,災害情報も返信され,システムの危険エリアの追加等に利用できる.

⑤ 送信側についても,事前に避難指示メッセージが登録でき,変更にも容易に対応できる.

5.3 課題

実証実験を通じて,以下の課題が確認できた.

① 災害時にはメール遅延等の影響が懸念される.

② メール送信時にGPSの位置検索のメッセージが表示されると,誤って位置検索をキャンセルするケースがあった.結果,その回の位置登録が行えないことが発生した.

③ GPSについては,普段とは違う携帯機種を使ったため,メール確認等に手間取るケースがあった.

④ 今回実験した聴覚障害,車椅子利用の災害弱者については,携帯電話によるメールを普段使い慣れているという点で,メールによる情報提供は有効な方式であることを確認した.ただし,災害弱者の障害タイプにより違いが発生するため,音声や手話テレビ電話等の併用を検討する必要がある.

| ←前ページ |