筆者は 2000 年度に, ルアンパバン県シングン郡カン川流域に位置する 10

ケ村の約 620 世帯を対象として, 自分が使用している焼畑地での作付け状況, 米や野菜の生産状況, 家庭構成, 生活環境評価, 人生設計などについてヒヤリング調査を行った.

この地域では, 前述の土地・森林分配プロジェクトに基づいて, ほとんどすべての世帯は, 3〜4 プロット (1 プロットは公称 1ha) の土地の利用権を配分されている.

調査結果のなかから, 配分された土地での作付け状況を整理したものが表 2 である. Plot1〜Plot4 とは, 各世帯に配分されたプロットに便宜的にふった番号である.

全体の総計としては配分されたプロットは, 1997 年から 2000 年までの間に 926 プロットから 1090 プロットへと 2 割程度増加している.

これは, 転入者や独立した若い世帯に対して新規に土地が配分されたことによる. 土地利用の状況をみると, 休閑地 (fallow) はやや減少し,

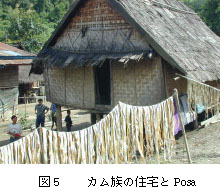

一方で, 陸稲 (upland rice) の作付けは 2 年間の間で 10%以上増加している. また, 換金作物として, Posa (カジノキの一種,

紙や繊維の材料となる) や job's tear (ジュズの一種で食用になる) の作付けが急激に増加していることがわかる. この地域では特に

job's tear が一種のブームを巻き起こしたため, 作付け面積が 1998 年の雨期には急増したが, 生産面積の拡大が価格の低迷を引き起こし,

その後はほぼ横ばいである. Posa は, タイなどへの輸出が始まって流通システムが徐々に整備され, 安定した状況である.

表 2 は, プロットごとの代表的な作付け品種のみを整理したものであるが, その他にも, 換金作物が導入され始めており, 従来の焼畑による陸稲生産だけに依存した農業が徐々に変化し始めていることがうかがえる.

![]()

![]()

5 . 今後の課題

本稿で示した, 村落の社会経済調査と世帯単位での土地利用実態に関するデータは, 順次データベース化するとともに,

別途論文発表の予定である. 今後, これらの解析結果に基づき, 森林資源の管理と利用のしくみづくりについて, 研究を進めていく予定である.