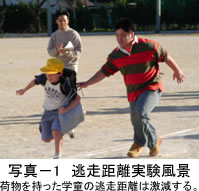

(3)逃走距離実験結果及び考察

犯罪企図者との安全距離をどの程度に設定するかは居住環境によって異なるが,市街地においては20m程度あれば,何れかの住居に到達でき助けを求めることが可能と考え逃走距離を最大20mとして実験した.

結果:結果概要(表-2)に示す通り,通説となっていた「2つ手を広げた距離(約2~3m)」では,安全距離を確保できないことが分かる.

考察:高学年になるに従い,運動能力は向上し「荷物なし」の状況では,かなりの逃走距離を出すことができるが,学業の関係で高学年になるほど重い荷物も増える傾向にあり,高学年児童においても見知らぬ者と対面した際には一定距離をおいて立つことを習慣付ける必要がある.

5.今後の展開

今回は実験形式で行ったが,今後は教員および学童,保護者,地域住民への啓蒙普及の形式で実施することとなる.これにより学童の危機回避能力について園や小学校の先生方,保護者の方々と共通認識が持て,学童の安全について皆で取り組むことが意識付けできると考える.

既に,このような意図で本研究成果を幼稚園や小学校の安全教育に活かしつつある(写真-2).

東京都S区では,昨今の子どもを対象にした犯罪傾向を受けて,幼稚園・保育園の園長及び安全担当責任者に対して次のような「子どもの危機回避プログラム」講習会を実施し安全教育を行っている(講習会の内容は以下の4点,①子どもの安全確保の原理,②子どもの安全確保にはこんなことが大切だ,③危機に際しての意思決定,④「初めてのいってきます」子ども向け講習会シナリオ).

この講習会において本実験結果が②,③で説明されている(図-1参照).

また,同様の講習会をA県K市,C県K市においても計画中であり,本研究の成果が広く活かされる予定である.

| ←前ページ |