|

平成18年度「特色ある大学教育支援プログラム」

知タウンシップによる教育イノベーション

-公私協力による生涯学習事業と連携した実践的学部教育-

|

|

|

本取組は、学生の社会参加能力の育成と生涯学習受講者のまちづくり主体への成長を支え、全体として高度情報福祉社会をリードする実践型人材の養成を図るものである。公私協力で設立された本学情報社会科学部は、地域の生涯学習事業に協力しつつ、知(ち)タウンシップ(知多半島全域におけるインターンシップ、フレンドシップ、パートナーシップなどを意とした造語)による学生の「生きる、学ぶ、働く」力の育成を目指した。学生は、生涯学習アシスタント(LA:Life-long Education Center Assistant)として、また学生プロジェクトの一員として、自らを鍛え、生涯学習と地域活性化に貢献した。また、受講修了者の自主組織が発足し、地域づくりとともに、生涯学習講座や大学教育を支える役割を果たしてきた。現在では、同じキャンパス内で、受講修了者、受講者、学生、教職員が「世代共生・地域共創」のまちづくりの担い手として、その影響力を知多全域に広げている。

1)公私協力による「まちづくり」「人づくり」への貢献

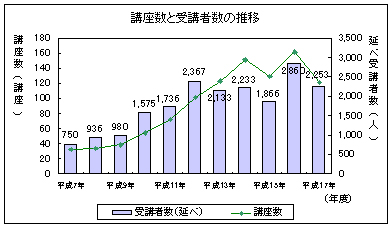

本学は、伝統的に行ってきた「社会人教育」と「地域貢献」を軸に、平成7年の情報社会科学部(半田キャンパス)設立時から、半田市の生涯学習推進事業への協力を約束した。半田市は、生涯学習推進協議会を立ち上げ、「まちづくり」のための人材養成を目指した。本学は同協議会と密接に協力しながら、本学の特徴や資源を活かした福祉や情報に関するプログラムづくりを計画した。プログラムは3つの領域(地域総合・情報リテラシー・国際理解)で構成され、地域住民の多様なニーズに応えようとした。発足当初から受講生は750名を数え、学部開設初年度の入学者200余名を遥かに凌ぐ活気をキャンパスにもたらした。このことが、学生の学びや生活、将来設計に動機付けを与えたことは言うまでもない。同キャンパスは、設立時から「世代共生・地域共創」を体現する「複合的教育・文化キャンパス」としてスタートした。その後も講座数と受講者数は【図1】のように増加し、これまでに延べ約1,000講座の開講、延べ約20,000名の受講者を数える。また、年代層は60代までの年齢に満遍なく広がっている。

|

【図1】生涯学習講座の概況 |

|

|

|

注)受講者の年代別割合は平成17年度の実受講者数により算出

|

2)高度情報化社会の到来と学生の地域貢献

平成7年当時は、IT化の波が急速に押し寄せ、情報ツールを活用したライフスタイルや高度情報化社会への関心が広まっていた。その中で、半田市において多世代の学習ニーズが広がり、情報社会科学部の学びを活かし、学生やゼミナールの地域貢献が始まった。半田市とCATV愛知株式会社の共同研究事業を契機に、地域情報化を支援する学生研究会(地域情報化研究会・マルチメディア研究会)が組織され、主に情報リテラシーに関わる生涯学習講座の運営サポートを行うLA会が発足した。学生の主な受託研修実績は【表1】のとおりである。アシスタント活動を含めると、受託事業の総件数は74件に及ぶ。また、生涯学習やまちづくりに関わるゼミナールを中心にして、独自の調査研究を進めつつ、地域の活性化にも貢献した。これらの取組を通じて、学生の社会力、企画調査能力、プレゼンテーション能力は飛躍的に向上し、卒業研究、就職活動にも役立っている。地域に関わる卒業研究テーマは、「半田山車祭りデジタルアーカイブ化」「やきもの散歩道地区のバリアフリーマップ」など、毎年40件前後(全体の2~3割)にのぼる。

|

|

【表1】学生(LA)の主な受託研修実績 |

実施年度 |

事業・活動名 |

平成7年 |

半田市職員パソコン研修、亀崎小学校ホームページ作成支援 |

平成8年 |

半田市職員・半田青年会議所・商店街連合会インターネット研修、半田商工会議所ホームページ作成 |

平成9年 |

東浦町立小中学校事務職員研究会・乙川小学校PTA役員・半田青年会議所・商工会議所パソコン研修 |

平成10年 |

美浜町・阿久比町・武豊町ホームページ作成支援、南知多町職員・CATV愛知社員インターネット研修 |

平成11年 |

美浜町職員EXCEL研修、阿久比町・武豊町ホームページ更新支援、常滑信用組合インターネット研修 |

平成12年 |

阿久比町職員EXCEL研修、武豊町民大学パソコン講座、知多公立小中学校事務職員研究会研修 |

平成13年 |

半田市・美浜町IT講習、愛知県シルバー人材センター研修、半田ボランティアホームページ作成支援 |

平成14年 |

半田市IT講習、武豊町シルバー人材センターパソコン研修、半田市社会福祉協議会講座の企画運営 |

平成15年 |

阿久比町職員PowerPoint研修、武豊町シルバー人材センターパソコン研修 |

平成16年 |

阿久比町職員動画編集研修、知多公立小中学校事務職員研究会PowerPoint研修 |

平成17年 |

知多公立事務職員研究会EXCEL研修、国土交通省中部地方整備局ビデオ制作受託 |

|

|

注)アシスタントとしての活動も含めると、受託事業の総件数は74件。この他、地域イベント・生涯学習イベントへの参加・支援、学生プロジェクトや地域活動団体との横断的な取組など、活動領域は多岐に亘る。

|

3)受講修了生による組織形成と事業協力

【表2】は、生涯学習講座を修了した人たちが組織したNPO団体等である。これらの団体は学習成果を地域に広げ、地域文化交流の促進に寄与している。また、講座の企画運営・助言協力に寄与し、大学の生涯学習事業のあり方への提言を行っている。NFUジャンプシニアは、「シニアのためのパソコン講座」を学んだ受講修了生が中心となって組織した高齢化社会における地域ネットワークづくりを目指す組織である。NPO法人シニアPCマザーズは、NFUジャンプシニアの有志による情報リテラシー支援活動組織である。そのほか、知多半島SGGクラブや海達(海辺の遊びの達人)クラブは、同じく修了生有志が結成した外国人ガイドボランティア組織と子どもを対象にした自然体験活動のリーダー組織である。前者は、英語と中国語の2グループが活動し、外国人旅行者のガイドや国際交流、生涯学習講座「ボランティアガイド」アシスタントとして運営を支援している。同グループの実績が認められ、平成17年に愛知県知事から表彰された。後者は、生涯学習講座「海辺の遊びの達人養成」アシスタント、「親子で楽しむ海辺の自然学校」講師として運営を支援している。

|

|

【表2】受講修了生による組織化 |

名 称 |

設立年度

|

設立経過・活動実績 |

LEC会 |

平成8年 |

生涯学習講座の学習成果を向上や交流・学習を通じた地域の文化発展への貢献などを目的に設立された受講生の代表組織。交流・成果発表の企画・運営を担うほか、講座評価や課題を大学に提言する役割を担っている。 |

NFUジャンプシニア |

平成8年 |

修了生有志が大学の調査・研究への協力を行うとともに、高齢化社会の活性化を目的に設立。平成17年度末現在で登録者は240名にのぼる。設立当初は学生の支援を受けていたが、部会制による組織運営など自立化した。その取組が認められ、総務省東海総合通信局長から表彰を受ける。 |

知多半島SGGクラブ |

平成11年 |

修了生有志が知多半島を訪れる外国人旅行者をガイドするボランティアグループとして設立。知多の文化や産業を学び、自主研修を重ねる。地域の観光振興と生涯学習への取組が認められ、愛知県知事から表彰を受ける。 |

NPO法人シニアPCマザーズ |

平成14年 |

NFUジャンプシニアの有志が地域貢献活動への担い手へと転化するために、資格を取得してNPO法人を設立。地域団体や公共施設から情報講座のアシスタント依頼を受けて活動中。その他、個人向けの訪問対応も行い、草の根の活動を展開している。 |

海達クラブ |

平成15年 |

修了生有志が子どもを対象に自然体験活動の素晴らしさを伝えることを目的に設立。自主研修や自主企画の取組に努める。生涯学習講座の講師やアシスタントを担い、学生有志も影響を受けてサークルを結成した。 |

|

|

1)公私協力による生涯学習システムの独自性

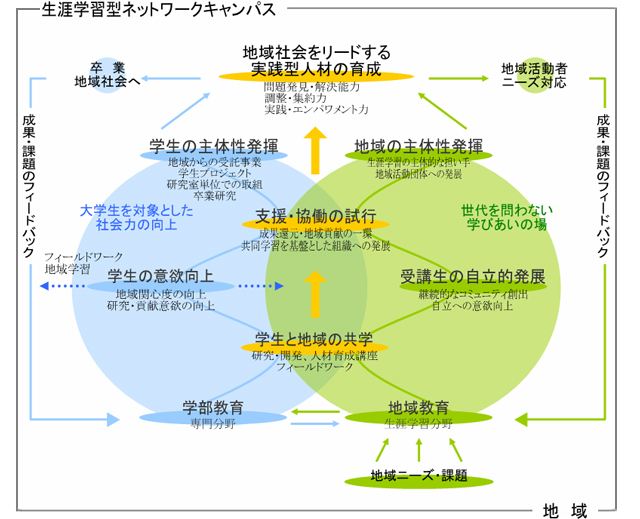

本学部で展開してきた生涯学習型の教育システムは、【図2】に示されるように、学生の社会参加能力の育成と生涯学習受講者のまちづくり主体への成長を支え、全体として地域社会をリードする実践型人材の養成を図るものである。とりわけ、地域社会のニーズや課題と教育資源とのマッチングは、課題解決に向けた学生の調査・分析・提言能力の獲得と地域への成果還元・フィードバックの循環を可能にした。このような教育システムは、地域の実践手法やフィールド体験を重視することから、企業における就業体験を模して「知タウンシップ」型教育と呼ぶこととした。

|

| 【図2】「知タウンシップ」型教育の展開モデル |

|

2)学部教育と生涯学習事業のマッチング

これまで大学で行われてきた生涯学習講座は、地域に対して学内資源を提供するエクステンション型のものが多い。本学のそれは、地元自治体(半田市)の生涯学習推進協議会に加わり、地域が必要とする学習ニーズと自治体のまちづくりに貢献できる人材養成に応えるべく組織された。したがって、「総合」「人間福祉」「まちと環境」「情報リテラシー」「国際理解」の5分野と「人材養成」の1領域からなる講座事業を展開した。また、講座事業のほかに、「まちづくりへの参加と支援」「研究・開発」「生涯学習の推進ネットワークづくり」を位置づけ、それぞれに学部教育とのマッチング、教育資源の活用、学生参加の機会を設けている。同時に、学生たちが学習活動を通じて地域課題に積極的に関わりを持とうとする姿勢を喚起し、地域社会に貢献できる人材として育つことを目指した。

|

| |

①自治体との共催による人材養成

半田市との共催による生涯学習講座は、【表3】に示すとおりである。このねらいは、自治体が期待するまちづくりのための人材養成をより多目的に推進するためのものと言ってよい。「ボランティア」「自然体験活動」「人にやさしいまちづくり」などの各リーダー育成が行われている。同時に、講座プログラムを本学部の基礎科目や「社会教育主事課程」科目とマッチングさせることによって、多世代による重層的な学びの構造が形成されている。また、社会人の豊かな知識や経験、学習姿勢は、希薄化しているといわれる学生の社会体験を広げ、研究・学習意欲を高めるものであり、実践型教育の導入部分として位置づけられた。その成果は、「学生」「受講者」「自治体」の3者の協働による講座(「自然わくわく大冒険」「寺子屋体験講座」)の実施へと発展した。

|

| |

【表3】自治体共催講座との連携事業 |

| |

講義課目 |

実施年度 |

半田市共催講座名 |

波及効果 |

社会教育

課題研究

|

平成15年

~17年

|

ボランティア・コーディネーター養成市民講座

|

ボランティア団体との共学が実現ワークショップ形式による活発な意見交換

|

社会教育

特講Ⅱ

|

平成15年 |

海辺の遊びの達人養成2003 |

有志がクラブを設立し、親子向け講座を展開 |

平成16年 |

子ども参加のプログラムづくり講座 |

半田市の生涯学習講座として2講座を実践(注) |

平成17年 |

生涯学習施設ボランティア養成講座 |

図書館などでのボランティア活動に参画 |

スポーツと健康

|

平成16年 |

海辺の遊びの達人養成2004 |

|

平成17年 |

海辺の遊びの達人養成2005 |

学生有志の活動サークル「sea party」を設立 |

|

| |

注)本講座を通じて検討された子供向けのプログラム案を実現すべく、半田市生涯学習課が講座の実施を提案。

学生と受講生の混成チームがこれを担い、「自然わくわく大冒険」「寺子屋体験講座」の2講座が開講された。

|

| |

②調査・分析能力の開発

文系学部では従来、座学を中心に専門的な知識の習得を目的とすることが少なくない。しかしながら、広義の社会問題を対象とする本学・学部では、地域の課題に取り組み、地域とともに学ぶ「知タウンシップ」型教育を「アシスティブテクノロジー演習」「卒業研究」などの演習科目で推進した。生涯学習センターをはじめとする学内諸機関における地域課題への取組やその成果の蓄積は、学生の地域調査・研究を促す教育資源となった。同時に、学生が課題解決に向けた地域への提言を目標にすることで、地域への成果還元と新たな課題のフィードバックを促すものとなっている(【図2】参照)。さらに、地域の多様な現職者との交流は、入学後の早い段階から職業意識を高め、学生が地域社会における自分の役割や社会参加のあり方を体験的に捉える機会となった。

|

| |

③連携を支える地域ネットワーク化の推進

知多半島全体をキャンパスとし、学生の教育・研究活動との連携を図るには、大学と地域の連携を支える推進ネットワークの構築が不可欠である。大学と地域の連携拠点(窓口)である本学生涯学習センターは、まちづくりの担い手や教育資源の提供者となり得る地域活動の組織化やNPO団体とのネットワーク化を推進した。生涯学習で学んだ人たちが主体的に学びの組織を維持するとともに、学んだことを生涯学習の発展と地域貢献に活かそうとする姿勢に大きな意義がある。当初、半田市が目標とした「まちづくりのための人づくり」が現実のものとなっている。

|

|

3)大学教育・学生成長へのインパクト

本学では、学生の主体的な教育・研究活動を推進するために、「知タウンシップ」型教育として、学び、就業体験、多世代間交流、社会連携を通して、社会参加能力を身に付ける場となるよう、学生の取組を支援している。

|

| |

①LAの組織化

生涯学習講座の運営を支援する学生アシスタント(LA)は、主として情報講座のアシスタントを担っていたが、自主企画講座を開設し、現在では講師を担うまでに成長した。また、地域団体からの研修受託や情報発信の支援など、その活動領域は多岐に亘る。とりわけ、研修受託は【表1】の実績に示されるように、地域の情報リテラシー発展への貢献は、地域から評価・期待されたことを証明している。また、LAのベンチャー的な取組は、他の学生の意欲を刺激し、学生プロジェクトの結成などに大きな影響を及ぼした。平成9年から17年までに、LAの登録者数は延べ327名にのぼる。

|

| |

②学生プロジェクトとまちづくりフォーラム

平成7年の「地域情報化研究会」や「マルチメディア研究会」の結成を契機に、学生の主体的な研究・地域貢献活動を展開する学生プロジェクトは、次々と誕生した。【表4】に示されるのは代表的な事例である。学生プロジェクトの構成は学生有志もしくは研究室単位で構成される。平成11年には「学生プロジェクト連合」が結成され、プロジェクト間の相互理解と協力・支援関係が構築された。同年から開催されるようになった「まちづくりフォーラム」は、「地域づくりプロジェクト」を中心に学生有志で実行委員会を結成して企画運営にあたった。この取組は、地域の中で学生たちが自ら果たすべき役割は何かを模索し、地域のNPO団体や市民との共同学習・成果共有の場とするために開催された。

|

| |

【表4】学生の地域貢献活動例 |

| |

プロジェクト名 |

活動内容・実績 |

地域情報化研究会 |

半田市、CATV愛知、本学が連携して情報ネットワークの可能性を探ることを目的に発足。「電源地域振興計画策定調査事業」の実験用サーバーの運用と調査サポートを目的に学生有志が協力組織を結成。 |

マルチメディア研究会 |

「電源地域振興方策策定調査事業」のモニターとなるシニアのサポートを目的に学生有志で結成。後に、NFUジャンプシニアの活動を支援する「シニアサポートプロジェクト」が派生した。 |

地域づくりプロジェクト |

友好協力宣言を締結した長野県宮田村の観光・商業・情報の課題研究と今後の展望の提言、地域振興の協働取組を目的に学生有志で結成。

「日福大 宮田村でシンポ」中日新聞 平成14年1月24日 朝刊

「みやだ祗園祭情報発信事業」平成12年~現在 学生と村民の協働取組

「まちづくりフォーラム」平成11年~現在 学生の役割を地域と模索

「半田市自慢CMづくり」平成16年 小学校と協働し総務大臣賞を受賞

|

日間賀島観光環境研究プロジェクト |

島特有の環境システムと日間賀島の観光振興の調査・研究を通じて、今後の展望の提言を目的に研究室有志で結成。

「日間賀島めぐり発表」中日新聞 平成15年2月21日 朝刊

|

常滑やきもの散歩道調査プロジェクト |

常滑市からの受託事業「やきもの散歩道景観調査」において、景観の現況と課題を調査・研究することを目的に研究室有志で結成。

「やきもの散歩道の窯屋」中日新聞 平成15年11月13日 朝刊

「中心市街地まちづくりフォーラム」で成果報告

|

大学生と小学生の交友プロジェクト |

子どもを対象とした交友事業を通じて、体験・交流・学習をキーワードとする講座の企画運営を目的に研究室を中心とする学生有志により結成。半田市教育委員会からの支援も受けている。

「半田の郷土食味わい学ぼう」中日新聞 平成15年5月11日 朝刊

「ごみ袋の熱気球 飛んだ」朝日新聞 平成17年9月25日 朝刊

|

|

| |

注)このほか、高齢者や障害者の情報バリアを除く技術開発を研究する「情報バリアフリー研究会」、知多半島の自治体、ボランティア組織、学生と教職員が生涯学習の現況や今後のあり方を模索する「知多圏域生涯学習研究会」が活動中

|

| |

③地域の初等教育との連携

平成7年の学部開設当時、本学は、半田市立亀崎小学校からのウエブサイトの作成協力の依頼を受けた。ウエブサイトは、学生有志と小学校の放送委員会の児童が協力して作成し、生涯学習センターのサーバーから学外に公開された。当時、情報社会科学部の公式ウエブサイトはまだ外部に公開されておらず、もちろん知多半島5市5町の小中学校の中では先駆的な公開となった。その後も半田市内の小学校のウエブサイト作成支援や情報授業の支援などを継続的に行ってきた。また、平成16年に本学は、半田市立雁宿小学校から地域自慢の映像コンテスト「マイタウンマップ・コンクール」に応募する作品の制作協力の依頼を受けた。本学は、学生プロジェクトやLAなどが協力して「半田市自慢CMをつくろうプロジェクト」を結成した。本プロジェクトは、各プロジェクトの特徴を活かしながら、小学生の自由な発想力や行動力をさらに育むような工夫に留意した。小学生の地域への愛着や独創性を作品に反映した結果、雁宿小学校の作品は、同コンクールにおいて総務大臣賞を受賞した。

|

| |

④宮田村情報発信事業と自治体連携

本学は、学生の下宿率が約半数にのぼる全国型の大学である。そのため、出身地域の調査・研究、地域貢献活動が活発である。その中でも長野県宮田村は、地域情報化や地域づくりの分野で本学部との密接な連携実績を持つ自治体の1つである。宮田村と本学情報社会科学部の関係は、平成9年に同村出身の学生が村の特産品や観光・文化の紹介を学内のウエブサイトで発信したことから始まった。その学生は、在学中から同村の村づくり協議会の委員として参加し、情報社会科学部の学生数名とともに「村おこしプロジェクト」を組織した。当時、中山間地域にある同村は、「過疎化や地域力の衰退」の克服を課題としており、住民によるまちづくりの機運を高め、インターネット網を活用して地域の良さを全国、全世界にアピールしようとしていた。それに協力して、同プロジェクトから発展した「地域づくりプロジェクト」や「インターネット放送局」などの学生プロジェクトが平成12年から「みやだ祗園祭情報発信事業」を展開している。現在、本学と同村は友好協力宣言を締結し、自治体推薦入試を実施している。大学がまちづくり計画にかかわり、同村からは学生の実習、卒業研究、自治体インターンシップなどの機会提供を受けている。

|

|

|

本取組は、副学長が主宰する社会連携ネットワーク会議が所管し、直接的には半田キャンパス(情報社会科学部・生涯学習センター・知多半島総合研究所・福祉テクノロジーセンター等)全体で推進しており、組織的な位置づけがされている。当然のことながら、情報社会科学部の教育の一環として位置づけられており、地域振興の観点からは、知多半島の歴史・文化の発掘と産業や観光振興に寄与している知多半島総合研究所が全面的に協力している。また、福祉テクノロジーセンターは、情報機器を駆使した地域の生活支援への協力の度合いを高めている。社会連携・地域連携についての学内諸機関の成果や課題は、社会連携ネットワーク会議に集約され、大学全体の教育資源の提供やマッチングを適切に行うこととしている。

|

|

1)学生参画による地域の評価

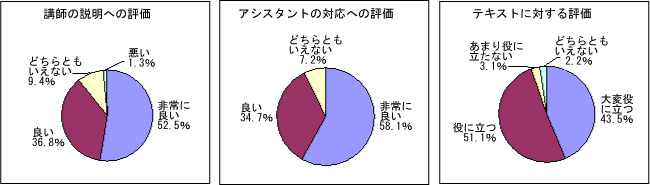

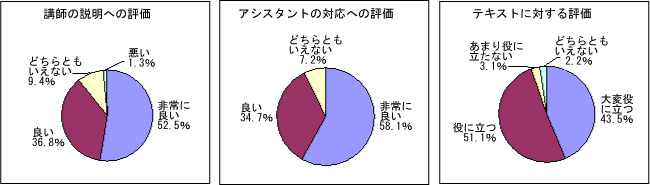

本学部の取組を評価する方法として、講座終了後にアンケート調査を実施している。その結果によれば、学生が参画した講座に対する受講生の満足度の高さがうかがえる。自治体連携の人材養成講座(【表3】参照)は、過去3年間で8講座が開講された。これらの講座は、テーマにあわせた外部講師の招聘とフィールドワーク、ワークショップを中心とする実践形式により構成され、3つの講義科目と連携している。とりわけ、学部の「社会教育主事課程」科目は、受講経験のある学生有志、担当教員、大学職員、自治体が講座のプログラム化に向けて共同検討に取り組んだ。人材養成講座に参加する学生への受講者の評価は、「若い人たちとのワークショップは新鮮な経験になった」「受講3年目ですが、毎年いろいろなことに気付いて、深く考えさせられる」(アンケート結果より抜粋)に示されるように、学生と社会人の共同学習の相乗効果が評価されている。また、LAの生涯学習講座の運営・支援数は、過去3年間で60講座にのぼり、講座で使用するオリジナルテキストの制作も担っている。平成17年の受講生アンケートからLA参画の評価をみると、【図3】に示されるように、学生講師の説明と学生アシスタントの対応ともに受講生全体の9割前後が満足している。また、「おそらく、学生スタッフがいないと講義が進まないのではないか」「学生スタッフの優しさや情熱など、知識以外にも大切なことを学ぶことができた」(アンケート結果より抜粋)にあるように、身近で頼れる存在として学生の能力や貢献が評価されていることが読み取れる。

|

| 【図3】学生が参画した講座に対する受講生の評価 |

|

注)平成17年度の情報講座を対象としたアンケート結果より抜粋。有効サンプル数は223件。

|

2)学生への教育効果

本学部の取組が学生に及ぼす効果は、LAが自ら整理した活動理念からうかがうことができる。LAは自らの活動を『「やりがい」「楽しさ」「責任」の3要素を含み、自己成長以外にも人を支え、学ぶことと教えることが絶えず循環し、ふれあいの中に社会的責務を負うことを体験的に学ぶ場』としている。これは、多様な活動領域を有するLA活動が、単なるボランティアではなく、人のためであり自分のためにもなる活動になっており、学生が地域の中で果たすべき役割を自ずと意識することに繋がっている。このような学生の取組に共通する教育効果は、入学後の早い段階から学ぶ意欲と職業意識を高め、学生が地域社会における自分たちの役割や社会参加のあり方を実践的に習得し、生きる力を育むことにある。誰もが豊かに暮らせる社会の実現を目指して自分にできる役割を果たす「ふくしのこころ」の醸成は、「ITを通じて人々の生活を快適に、より豊かに」(情報・通信産業就職)、「福祉のこころを接客、売り場づくりに活かしたい」(生活関連サービス業就職)という本学部卒業生のメッセージからもうかがえる。

|

3)「知タウンシップ」型教育のモデル構築

本学部の「知タウンシップ」型教育における取組は、積極的に地域に教育資源を求め、それを有効に活用し、学生も地域もともに成長を促す教育プログラムを提供するものである。これらは、学生のみならず全学の教員へのワークショップ型教育手法の開発などにも好影響をもたらしている。本学生涯学習センターは基礎科目や「社会教育主事課程」科目の、福祉テクノロジーセンターは福祉情報技術に関する演習科目のフィールドを提供している。また、学生プロジェクトの研究・社会貢献活動と受講修了生有志の組織が連携し、情報バリアフリー技術の検証実験などが行われている。このように、地域との共同学習・協働取組による実践型の人材育成システム(「知タウンシップ」型教育)が実現した。

|

1)「世代共生・地域共創」を目指す事業展開

本学部は、生涯学習センターや知多半島総合研究所、福祉テクノロジーセンターなどの学内諸機関と密接に連携することによって、学生に多様な学習機会と実践機会を提供してきた。本学部は、これまでの成果を基礎に、多世代による共同学習・協働取組の裾野を広げ、生涯学習センター等との連携を一層強め、以下の新たな事業に取り組む。

|

| |

①人材養成講座の拡充による共同学習の基盤充実

学生への学習機会を充実させ、その社会参加能力を養うために、本学は、生涯学習センターと自治体が共催する人材養成講座の充実を図る。とりわけ、団塊の世代の経験と知識、技能を活用した講座を開設する。団塊の世代は、高度経済成長を支えた信念と経験、高い技術力を併せ持つ。本学は、平成13年に愛知県高浜市との協力により、定年退職した技術者を中心に「ものづくり」を通じて地域の人たちと交流を深めることを目的とした組織である「ものづくり工房あかおにどん」を発足させた経験を持つ。その経験を活かして、「ものづくり文化」「ものづくり産業」の特性を有する知多半島において、団塊の世代を対象に「ものづくりリーダー」の養成講座を設ける(平成18年度開発、平成19年度実施)。そこで養成されたリーダーの活動拠点を福祉テクノロジーセンターに位置づけるものとする。福祉テクノロジーセンターでの演習や実習を通じて、学生は地域が求める「ものづくり」は何かを学び、さらに、団塊の世代から「ものづくり」の意味や社会参加能力・職業意識を学ぶこととなる。このようななかで、福祉テクノロジーセンターが学生と地域の「ものづくり共同開発拠点」として発展することが期待される。

|

| |

②多世代協働取組の発展と学部教育への還元

本学は、若者の優れた感性を引き出す地域貢献事業を展開している。知多半島の小中学生を対象とする「作文コンクール 知多の子どもたちからのメッセージ」は、平成7年から開催され、平成17年は1,900点の作品が応募された。また、全国の高校生を対象とする「福祉機器アイデアコンテスト」は、平成16年から開催され、平成17年は430点の作品が応募された。本学部は、この2つの事業を学生の体験的な学習の場として位置づける。「作文コンクール」で入賞した作品を活用して、該当の小中学生と本学学生とが協働して映像化する。映像化された作品は、本学の地域を理解する教養科目として活用できるようにする(平成20年度より)。先に述べた「ものづくりリーダー」養成講座のプログラムを活用して、本学学生と「ものづくりリーダー」の協働により「福祉機器アイデアコンテスト」で入賞したアイデアの製品化を図る(平成18年度より)。

|

| |

③成果の地域還元

本学では、学生や受講修了生組織による取組や学生と地域の協働による取組の成果が蓄積されている。これらを集約し、地域への情報提供を図るポータルサイトの開発を行う(平成18年度より)。このポータルサイトは、学生が開発から管理運営まで責任を担い、多様な取組や成果を今後のまちづくりに活用できるよう情報発信するものである。そのコンテンツは、これまでの取組や成果以外に、映像化された作品や福祉機器アイデアの製品化されたモデルの紹介を含むものとする。その中で、学生は、情報技術などの基礎的な能力向上が求められる。また、コンテンツの充実には、学生の積極的な取材活動や情報の精査が必要とされ、学生は企画開発力、情報収集力、調整力を体験的に学ぶことができる。本取組は、蓄積された成果の地域還元と学生への実践機会の充実を目的としているが、同時に、教育やまちづくり分野での地域貢献、新たな協働取組への発展が期待される。本取組を充実させるために、本学は専任のコーディネーターを配置し、学生と地域の円滑な交流、学生の能力開発を支援する(平成18年度より)。

|

|

2)生涯学習型ネットワークキャンパスの構築

本学は「21世紀学園ビジョン」を掲げ、そのなかで「生涯学習型ネットワークキャンパスの構築」を構想している。同構想のキーワードは、「世代共生・地域共創」である。在学中も卒業後も、それぞれの住む地域の人たちと一緒に学び、働き、生きる場を全国に展開したいと考えている。半田キャンパスの取組(「知タウンシップ」)は、学生と地域の人たちの双方が「学ぶ」「教える」を循環させ、「成果」「課題」のフィードバックを共有するモデルを形成しており、今後の展開の一つのモデルとなるものである。近い将来には、遠隔地域にオンデマンド配信をし、地域での学びに貢献し、また半田モデルを進化させて、企業やNPO団体などの協働も模索していきたいと考えている。

|