- 在学生|北信越|富山|スポーツ科学部|美浜キャンパス

富山県出身、南保美佳さん(スポーツ科学部)にインタビュー。

「スポーツ×ふくし」の独自性に惹かれて入学した南保さんは、アダプテッド・スポーツを通じて福祉観が一変しました。誰もが楽しめるスポーツを追求する中で得た学び、サークル活動での経験、そして富山県へUターンも視野に入れたキャリアプランを語ってくれました。南保さんの日本福祉大学での成長のリアルをお届けします。

豊富な選択肢と安心感が日本福祉大学への扉を開く

私が日本福祉大学への進学を決めたのは、「スポーツ」と「ふくし」という二つの専門分野を深く学べる環境と、それによって広がる将来の多様な選択肢に魅力を感じたからです。保健体育の教員免許状だけでなく、特別支援学校教諭一種免許状、初級・中級パラスポーツ指導員やアシスタントマネージャー(受験資格)などの資格も目指せる豊富な選択肢が最大の魅力でした。

その他、学ぶ環境も大事なポイントでした。スポーツ科学部専用棟の「SALTO」には、最新の設備が整っており、実践的なトレーニングや研究に取り組める環境が完備されています。最近では、美浜町運動公園陸上競技場が完成し、より一層スポーツを学ぶ環境が充実してきています。

そうした環境に加えて、高校3年生の時にたまたま見ていたテレビ番組にスポーツ科学部の先生がコメンテーターで出ている姿を見て、メディアでも活躍するような先生から大好きなスポーツのことを学べるということも決め手となりました。

正直、地元(富山県)を離れての進学に不安もありましたが、美浜キャンパスは自然豊かで落ち着いた場所にあります。都会や人混みが苦手な私にとっては、じっくりと学びに集中できる理想的な環境だと感じています。

「アダプテッド・スポーツ」で変わった福祉観

大学入学前、私が抱いていた福祉のイメージは、「高齢者や障害者に対する介護・支援」と限定されたものでした。しかし、大学でアダプテッド・スポーツ※の実技に触れたことで、その認識は大きく変わりました。

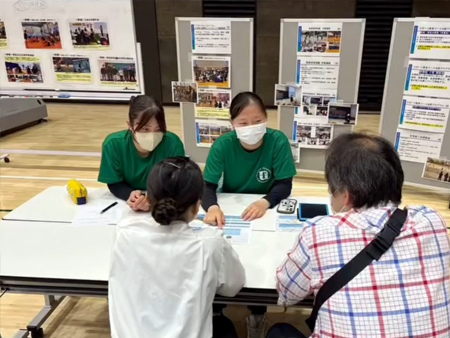

障害の有無や年齢に関係なく、誰もが楽しめるようルールを考えていくプロセスには、臨機応変な対応が必要です。そのためには、相手の声に耳を傾け、その人の視点になって考えることで「みんなで一緒に楽しむ」ことができるようになります。学びを深めていく中で、ふくしは年齢や障害の有無に関わらず、個々人に寄り添い、必要な支援を共に考えることだと気づくことができました。

さらに、この学びを実践の場として活かす機会もありました。ボランティアで参加したスポーツ少年団での指導経験では、子どもたち一人ひとりの理解度に応じて言葉遣いや指導法を工夫することの難しさと重要性を痛感しました。

世間の多くの方は、以前の私のように、福祉のイメージを「介護」や「特定の人のために何かをしてあげること」と考えていると思います。しかし、大学での学びや学部の仲間との交流を通じて、「福祉は特別なことではない」と心から実感することができた今は、「人に優しくしたり、寄り添ってあげること」という福祉の考え方を、もっと多くの方に伝えていきたいと思っています。

研究とラクロス活動を通じた自己成長

現在、山本真史ゼミでスポーツ心理学について勉強をしています。選手が試合で最高のパフォーマンスを発揮するために、心がどのような状態だとベストなのかを研究しています。

まだ勉強を始めたばかりですが、パフォーマンスの向上には「適度な緊張」が必要だということを知りました。以前は、緊張を避けるためにリラックスすることばかり考えていましたが、科学的に見ると、わずかな緊張こそが集中力を高める鍵につながるようです。今後は、パフォーマンスにつながるルーティンの効果や、心と体の動きを繋げる科学的なコントロール方法などの学びを深めていきたいと考えています。

学部の学び以外では、女子ラクロス部に所属しています。部員が4名という少数体制のため、練習や試合は他大学との合同チームで実施しています。一大学でのチーム結成を目指すことはもちろんですが、合同チームでの活動を通じて、日本ラクロス協会が掲げる理念「LACROSSE MAKES FRIENDS.(ラクロスは友達を作る)」が示す通り、大学の枠を超えた仲間との友情は、私の視野を広げる最高の経験になっています。

この記事を読んでくれた高校生や在学生の皆さん、ぜひ一度、私たち女子ラクロス部の活動に参加してみてください。

「スポーツ×ふくし」の視点から描く未来のキャリア

今の目標は「スポーツの楽しさや魅力を、より多くの人々に伝え、知ってもらうこと」です。アダプテッド・スポーツの学びを通じて、ただ身体を「動かす」ことだけでなく、健康増進、他者との交流、自己実現といったスポーツの多様な価値を理解できたからです。

入学当初は卒業後に地元である富山県に戻り、教員になることを目指していましたが、福祉の専門的な学びを深めたことで、現在は「スポーツ×ふくし」の視点を最大限に活かしたキャリアを模索しています。障害や病気などの理由でスポーツを諦めている方、あるいは「自分にはできない」と決めつけている方々に対し、スポーツの持つ魅力や可能性を伝え、共にその楽しさを分かち合えるような職に就きたいと考えています。そのために、これからも専門知識と、多様な人々への共感力を磨き続けていきます。

また来年(2026年)、名古屋でアジアパラ競技大会が開催される予定です。大学生活最後の年になりますが、アジアのパラアスリート達が最高のパフォーマンスを発揮できるよう、ボランティアの一人として大会をサポートしたいと考えています。

※アダプテッド・スポーツ

アダプテッド・スポーツの「アダプテッド」には「適応する」という意味があります。つまり、アダプテッド・スポーツは「その人に合わせてスポーツをする」という考え方・方法論です。運動・スポーツをする人に合わせて道具や関わる人、ルールや環境を柔軟に変更して、誰もが運動・スポーツを楽しむことを目的としています。

<取材:富山オフィス>